- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

河北美术出版社推出《中国玉器全集(普及版)》

带你看看玉器背后的有趣历史

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-12-18

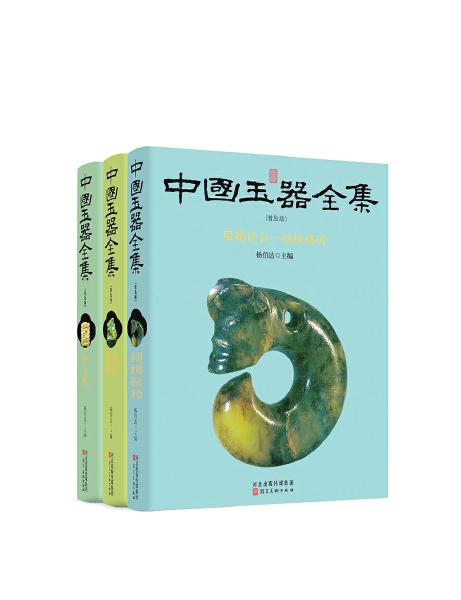

《中国玉器全集(普及版)》

出版单位:河北美术出版社

出版时间:2024年9月

主编:杨伯达

定价:298.00(共三册)

内容介绍

《中国玉器全集(普及版)》的前身是国家级重点出版项目《中国美术分类全集》中的《中国玉器全集》,全书以年代为序,总结同时期玉器的共性及个性,为分类、辨识、学习古玉提供了很好的资料,有助于读者做好横向的比较与总结,是古玉研究者、爱好者的实用工具书。

为什么人们常说黄金有价玉无价?鸿门宴上,刘邦为什么送项羽白玉璧?你知道古人是如何用玉的吗?河北美术出版社近日推出图文并茂、史料翔实的玉文化专著《中国玉器全集(普及版)》,想必能带你从中找到答案。本书中收录的所有器物都是馆藏的出土文物,书中论文也均出自专业的文物考古研究者,有坚实的学术支撑,且详细标注了文献来源,确保了内容的权威性与可靠性。

图文并茂、史料丰富的玉文化参考书

我国不仅在史前时期就拥有琢玉工艺,还是全世界用玉最早的国家之一。早在20世纪90年代,河北美术出版社就推出了6卷本《中国玉器全集》,荣获第二届国家图书奖、第八届中国图书奖。此次再版的《中国玉器全集(普及版)》,是在6卷本的基础上,对内容进行了校订和再归类。呈现形式上,增大开本,图版相对更大,器物细节展示更清晰;采取通脊软精装的装订方式,书页能够平铺展开,方便携带和翻阅。

本书由著名玉文化研究专家、故宫博物院原副院长、国家文物局文物鉴定委员会委员杨伯达主编,并汇集了国内各大博物馆的权威人士共同参与编著。全套书共3册,分为图集和论文集两部分,按原始社会至明清时期的时间线编排,收录了1800余件玉器精品,并深入探讨了各个时代玉器的器型纹饰、制玉工艺、玉料特征等。图册由杨伯达撰写的概述、彩色图版、图版说明三部分组成。彩色图版图片印刷质量和色彩还原度极高,力求表现出玉器的温润质感和雕刻之精。论文集与图册互为补充,收录了杨伯达、云希正、陈志达等9位国内专家的中国古玉概论和专论共20余万字,是一套名家云集、图文并茂、资料丰富翔实的玉学专论。

本书文字朴实生动、简明易读,除对玉器形制的考究外,还穿插了大量有关各个朝代经济社会生活、工艺水平、审美情趣的论述。无论你是玉器研究者、收藏家,还是普通的爱好者,这套书都能作为实用工具书和权威参考资料;无论你想探究玉器的种类,还是想了解玉器背后的有趣历史,也都能从这套书中找到答案。

玉器发展史上的“技术革命”

玉的硬度为6—6.5度,仅次于石英,一般的斧凿和刀刃很难打磨。曾有专家推测,由于打磨技术有限,在原始社会,玉器可能与石器一样被当作工具使用。杨伯达考证,玉器能够从工具“升级”为礼仪用器、装饰用器,可能得益于一次“技术革命”——砣机的发明。

余杭良渚文化遗址曾出土白玉圆轮和青玉圆杆连接在一起的玉杆纺轮,转动起来与砣机的运动相同,可能就是良渚人磨玉的工具。砣机的使用,让良渚文化的玉器器型多达十几种,还出现了雕刻复杂纹样和通体镂空的技术,这都是其他原始遗址出土玉器上罕见或根本没有的。

我国玉器的精美程度,也从此随着砣机的技术革新而进步。从两三人共同操作的拉弦转动的跪坐式砣机,发展到由一人操作、双足踏动的“水凳”,琢玉工艺不断发展和提高。翻阅本书图册可见,从原始社会简单的玉串饰,到西汉令人惊叹的金缕玉衣、宋代的镂空雕玉饰器,再到明代的玉壶、玉砚……玉器用途的拓宽和样式的革新,背后是能工巧匠不断升级琢玉工具的“技术革命”。中国古代的匠师用智慧和巧手,把坚硬的美玉雕琢成了令人爱不释手的艺术品。

古人的玉佩不只是装饰

在古装剧或古画里,我们常能看到,玉以玉牌或玉佩的形式系在文人雅士的腰间。这些玉佩不仅是装饰,更是我国玉文化中“以玉比德”的鲜明体现。

我国古人认为,玉的品质与君子的品质最为相似,因此文人雅士都好佩玉,以彰显自己的德行。但是,为何玉会被道德化、人格化,成为君子的象征?本书作者之一、中国社会科学院考古研究所研究员卢兆荫认为,这与儒家文化的发展有着密切关系。

春秋战国时期,主张“德治”和“仁政”的儒家为玉赋予了许多美德。《礼记·聘义》记载,孔子认为玉具有仁、知(智)、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等十一德。儒家“君子比德于玉”的主张,让佩玉在战国时期得到了很大发展,也让玉成为我国人民文化生活中重要的一部分。

那么,玉之“仁”“德”究竟体现在哪里呢?在汉代,玉被道德化的原因得到了集中阐释。东汉的《说文解字·玉部》认为玉有“五德”:“润泽以温,仁之方也;腮理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不忮,絮之方也。”从这“五德”中我们可以看出,古人认为温润光泽是玉的“仁”,透明度高、纹理清晰是它的“义”……将玉的物理特性与君子或自身的理想抱负和美好向往联系起来,体现出我国古人追求德行、向上向善的人生观和严于律己的精神操守。

玉器中的那些“小动物”

博物馆里那些相栩如生、神态生动的动物形玉雕,总是能吸引人们的目光。在古代,动物形或人形的玉雕被称为“肖生玉”。《中国玉器全集(普及版)》通过考证,对肖生玉背后的文化内涵等进行了阐述,读者可借此了解肖生玉背后的历史印记。

在本书“隋唐-明代玉器叙略”一章中,记录有现藏于辽宁省博物馆的一只辽代青玉双鹅带盖小盒。辽代的契丹族放牧征战都要骑马,他们常随身带着小型的玉盒,可能用于盛放药材,在长途跋涉的马上生活中缓解疲劳或用于急救。这件双鹅小盒出土于辽宁省清河门辽中期墓,工匠在椭圆形玉坯上雕出双鹅交颈而憩的情景,其上用细线刻出羽毛状,栩栩如生。

本书图册中,还可见辽代一墓葬出土的卧熊,玉熊的鬃与尾处呈棕褐色,是工匠巧妙利用了玉坯上的褐色铁锈斑作为熊的皮毛。据考证,这种保留玉面特征的雕刻手法在宋代很盛行,辽代玉工也受其影响。

秦始皇也是“玉器收藏家”

在“完璧归赵”的典故中,秦昭王(赢则)得知赵国“得楚和氏璧”,便派人给赵惠文王(赵何)送去书信,伪称“愿以十五城请易璧”。这个典故一方面说明秦王以强凌弱,另一方面也说明秦国有重视玉器的传统。

秦始皇在统一全国之前,就收藏和田玉、和氏璧等宝物。《史记·秦始皇本纪》记载,公元前238年,长信侯嫪毐诈用了秦王印信来调动县邑的军队。还有记载,秦代以前,民间都用玉作材料来篆刻印章;秦代建立后,天子使用玉料来制作印玺,群臣从此都不敢再这样使用了。可见,公元前238年已有玉玺。秦以玉为玺,且定为天子所独用,说明秦国的统治者对玉是十分重视的。

在著名的鸿门宴一事中,也有玉器的“身影”。公元前206年,项羽与刘邦宴于鸿门,刘邦离席后托张良送给项羽“白璧一双”,送给范增“玉斗一双”。本书作者之一卢兆荫认为,张良所送的玉璧和玉斗应属秦代玉器,可能是刘邦攻入咸阳后,从秦的朝廷府库中取走的。先秦时期,有“天子佩白玉”的礼仪规制,刘邦送项羽白玉璧,其中含义不言而喻。

玉是中华文化的基因,深入中华儿女的血脉。《中国玉器全集(普及版)》中,还有大量关于玉背后的历史故事和人文意义的论述,读者可以结合本书精美图片,从历史的角度切入,感受我国玉文化的源远流长、博大精深和其中流传的中华文脉。

(作者单位:河北青年报社)