- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

家乡美故乡情 写不尽读不够

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-06-07

人们总是渴望“诗与远方”。等到看过“诗与远方”之后,无数人又忙不迭地返回故乡,仿佛那里才是真正的家,是所有华美节日与值得庆贺的所在。

家乡美、故乡情在一代又一代作家笔下流淌,也在一位又一位读者手上传递。《大地上的家乡》(译林出版社)、《我的阿勒泰》(花城出版社)、《记住乡愁(第六季)》(学习出版社)、《我的家乡十八洞》(湖南少年儿童出版社)、《美丽中国·从家乡出发(漫画版)》(中国少年儿童新闻出版总社等)、《回老家》(新世纪出版社)正是一批承载乡情与乡愁的图书。翻开这些书,大读者、小读者都可以感知作者家乡的风物与人情,读懂史的深邃与根的茂盛。

读懂沉甸甸的岁月

“举头望明月,低头思故乡”已是大家都耳熟能详的一句关于故乡的诗词。当下故乡可指出生的地方或长期居住过的地方。茅盾文学奖获得者刘亮程就在新作《大地上的家乡》中记录了他生活了几十年的新疆木垒县菜籽沟村,也书写了他的祖籍甘肃金塔县山下村。就像他曾做过的一场演讲《从家乡到故乡》,这本散文集中讲述的是他一个人的家乡,但文字之路通向所有人的故乡,读者在书中跟随作者回家。

菜籽沟的日子浸润着世间万物的灵性。布谷鸟在河对岸大声喊叫,山梁呼噜呼噜长个子。已经在文字与文学中穿梭了大半辈子的刘亮程,在书中首页用一段隽永的话语推开岁月之门,他说在这个村庄,一岁一岁感受自己的年龄,也在悉心感受天地间万物的兴盛与衰老。身边树叶在老,虫子在老,天上的云朵在老,这是与万物终老一处的大地上的家乡。跟随作者灵动的文字,读者可以看到菜籽沟的早晨万物苏醒。在那里,猫和老鼠、山羊和乌鸦优哉游哉过着它们自己的日子。作者用众生平等的眼光打量世界,写下充满哲思的文字。他说,这片荒野上从来没有路。我们今天的脚步不会踩在昨天的脚印上,明天的脚步不会落在今天的脚印上。

当然,《大地上的家乡》记录了很多新疆特有的生活与趣味,读来令人忍俊不禁或心生感动。比如,几位塔吉克族姑娘看到拍纪录片的外乡人在路边等车,她们知道山高路远,车也许久久不来,就搭起帐篷为等车人煮饭。领略了塔吉克族人的热情,焦急的异乡人开始期待车不要来不要来,就住在路边帐篷里,吃着清炖羊肉,望着高原上的星星和月亮,也许已经是最幸福的人。

《我的阿勒泰》同样是关于新疆生活的书写。李娟用轻盈的笔触记录生活,令书中的文字和景色一般动人。年轻时的作者离开家到乌鲁木齐打工,她说即使赚不到钱,也愿意在那里待着。因为无数种生活的可能性纷至沓来,在街上,她简直想要展开双臂走。但每一个兴高采烈离家的孩子都是父母的牵挂。李娟写道,妈妈听到她在电话中说被子有点薄,第二天晚上妈妈就出现了,扛着一床厚到能把人压得呼吸不畅的驼毛被。那是放下电话就立刻买驼毛,连夜洗了,烧旺炉子烘干,再用柳条儿抽打着弹松、扯匀,细细裹上纱布,熬了一个通宵赶制出来,然后倒了三趟车,坐了十多个钟头赶来的。

离家的孩子每一次返乡也总想为家人带回些什么。无论带回的东西是真能派上用场还是一厢情愿的华而不实,都是沉甸甸的亲情。李娟曾经带回外婆说着好吃却不肯吃第二口的食物,也曾带回据说长不大、很珍贵却长到肥得都跳不动的兔子。但那又怎样呢?不在家的时候,小动物陪着家人。下一次拖着装满礼物的编织袋回到家时,昏暗的灯光下家人的眼睛都很亮。

谁不说俺家乡美

“谁不说俺家乡美”,很多省市都有歌咏家乡美的歌谣。家乡美,根植于中国美;中国美,让家乡更美。《美丽中国·从家乡出发(漫画版)》是一套以有趣有料的图画带小读者感受家乡美、领略祖国大好河山的书。

“创作漫画时我们不放过任何一个细节,尽量还原建筑、景点的每一个角落,让读者看到真实美好的祖国山河。”该书漫画创作方、混知“美丽中国”项目负责人王源说,团队查阅了大量文字和图片资料,力求每一段文字都有权威出处,每一张图都准确无误。但大量写实图会降低趣味性,于是他们想了一个办法:让“混子哥”出现在景点中,通过给人物增加一些有趣的动作、对话,让这张图“动”起来,既还原景点,又不失有趣。

“这套书没有一板一眼灌输,而是用趣味漫画的形式,把一段段历史、一个个人物、一处处美景、一道道美食活灵活现地展现在读者面前,让读者去了解自己的家乡,将来走向全国乃至世界各地,也可以借助书中的知识成为家乡的推荐人。”王源说,熟悉混知漫画的读者可以在书中看到一以贯之的画风,也会发现创新尝试。比如,书中采用了跨页大图,在相似的条漫风格中带来令人耳目一新的视觉体验,也让图书可读性更强。

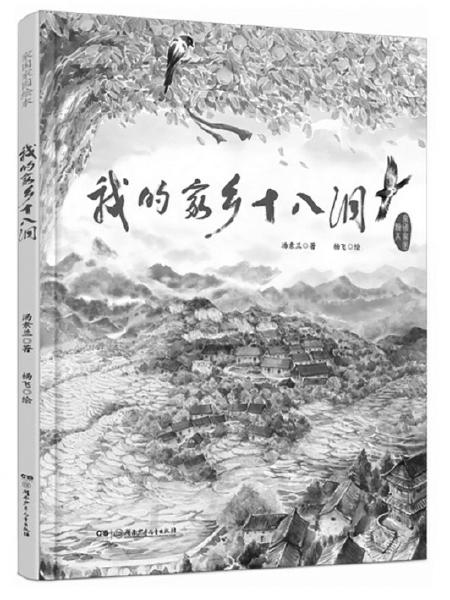

《美丽中国·从家乡出发(漫画版)》让小读者了解家乡最值得去的地方、最光辉的成就、最值得品尝的美食,进而让他们在看到家乡美的过程中读懂中国美。《我的家乡十八洞》则聚焦独特的家乡,以一棵百年梨树的“观察”描绘出家乡巨变之美。

《我的家乡十八洞》由作家汤素兰创作、曾获中国动漫金龙奖的绘者杨飞绘。绘本中,山清水秀的十八洞村吸引了一颗梨树种子落地、生长,但坐在累累果实下的孩子满面泪痕,“我不吃你的果子,因为每一次吃你果子的时候,我的爸爸妈妈就会背起行李,出门到远方去”。贫穷让本应是洞天福地的村庄找不到幸福路。直到“共同富裕”的喜讯传来。那之后,苗绣工艺品厂建起来了,祖祖辈辈开垦的梯田是美景了,去大城市挣钱以让阿妈享福的姑娘回来了……

汤素兰说,脱贫的十八洞村很有名,也被小说、电影、报告文学等各种艺术形式表现,那还能怎么讲给孩子听呢?走在村庄里、站在梨树下,一个念头浮现出来,百年梨树是见证者,不远处的喜鹊是“报喜鸟”。于是她创作了以“幸福树”和“报喜鸟”为主人公的绘本,让小读者在美丽的绘本故事中看到绿水青山变成金山银山的十八洞村。

十八洞村是无数村庄的缩影,“我的家乡”也是中国美的一部分。

道是寻常最动人

谈论故乡难离乡愁。乡愁是刻在游子心中的家乡记忆,是无法割舍的情愫。《记住乡愁》是央视纪录片的同名书,新近出版的第六季以各地古城为书写对象。阅读中,读者可以走近平遥古城、定州古城、曲阜古城等35座著名古城,读懂这些城市的历史与今朝,也了解生活在那里的普通人的故事。

该书以文图俱丰、贯穿古今的形式“推开”一座座古城。比如“曲阜古城”章节中写道,这座城虽小,在许多人心中却是一座大城。大在其作为孔子故里的雍容气度,大在其拥有孔庙所承载的文化向心力,大在其走向世界的影响力。创作者以“逝者如斯夫,不舍昼夜”的千年一叹,开启对孔子生平的讲述。书中于历史云烟中呈现千古经典的传世曲折,也聚焦于当下,讲述“三孔”古建修复队作为“时光守护者”的故事,更将“镜头”投向一家小面馆,在那里钱筐放在一个固定的地方,顾客自行结账、找零。老板与食客的默契已延续近30年。这样的面馆在古城不止一家。在由古到今、由史及人的娓娓道来中,书中认为,孔子依旧鲜活地“活”在曲阜气势恢宏的建筑群中,“活”在市民的日常行为中。

阅读《记住乡愁(第六季)》,读者可以读懂古城、历史与文脉,也可以看到一代代民众在其中演绎自己的故事,创造城市今天的精彩。乡愁是故土与人的连接。这连接在一代代人中接续。《回老家》就是一本以伊伊第一次回到乡下外婆家的经历,呈现城市孩童与乡土生活连接的故事。伊伊对乡下的一切感到陌生和害怕,可是那里也有惊喜。比如,出发去逛“超市”——外婆的菜园子,那里应有尽有又新鲜可口。长在城市的孩子渐渐地喜欢上了乡下老家。

家乡美、故乡情就藏在一代代人的生活中,藏在那些看似寻常却动人的故事里。《大地上的家乡》《我的阿勒泰》是两位作家关于新疆的书写,也可以说是近乎两代作家对这片大地的书写。作家的文字风格迥异,但他们的笔下都流淌着日常的生活。刘亮程在远路上的新疆饭、牧游等故事中,用风趣幽默、充满真情又余韵悠长的文字写出了一个人的家乡、“我们”的家乡。他说,写作是一场语言的回乡,希望文字生出地久天长的时间。李娟在乡村舞会、摩托车穿过春天的荒野中,记下了原本可能匆匆流过的日子,让读者看见平淡与美。

关于家乡的书写看似平淡又隽永,就像美丽的家乡一样,等待一代代人走近、读懂。