- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

诗在,黄鹤楼在?

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-09-13

▲明刻《黄鹤楼集》,由藏书家徐行可捐赠给湖北省图书馆。

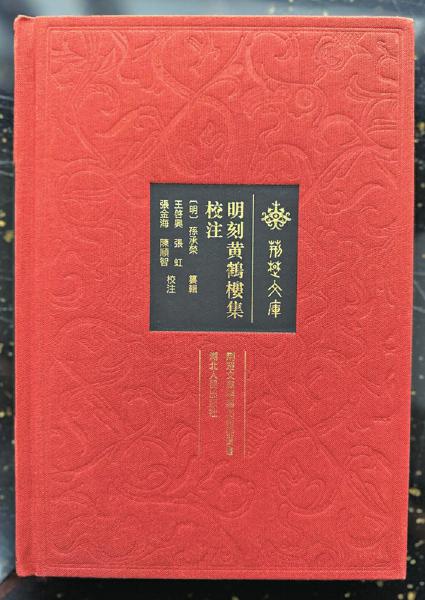

▲《荆楚文库》中收录《明刻黄鹤楼集校注》。

▲宋代界画《黄鹤楼》图。古人创作界画时,要用界笔直尺画线,从而能够形象、科学地记录下古代建筑。

动画电影《长安三万里》结尾,高适回忆与李白交往的岁月,眼前不断闪现出两人登黄鹤楼的情景。黄鹤楼是李白一生中多次登临的胜地,他曾以旷世的才华,在这里挥毫写下奔放的心声。诗人的命运无疑与这座江南名楼紧紧相连,李白流放夜郎之际,黄鹤楼在一场大火中焚毁,高适闻讯不无惋惜。他似乎也在安慰自己,深情地对随行的书僮说:写黄鹤楼的诗在,黄鹤楼就在!

高适的话说对了一半。天才李白为黄鹤楼写下的那些美妙的诗歌,已经嵌进了这座名楼,融入了江城三镇,伴随那滚滚东去的长江,浸润了大江南北。那江城五月,碧空远影,楼中玉笛,天边夜色,还有那要“捶碎黄鹤楼”的戏谑,都留在了汉语的字里行间。不过,除了李白,从古到今,还有无数文人骚客慕名来到这里。他们与李白一样,登斯楼时,凭栏远眺,万千气象,驰目骋怀,于是情动于中,思接千载,把酒临风之余,在此挥毫泼墨。他们或争奇斗艳,各擅胜场,一展诗酒风流,或凭轩涕流,忧生愤世,写下那送别的惆怅、怀古的感慨、人生的憬悟,书写春秋代序的无奈。楼因城而立,城因楼而彰,楼因文才著,此中道理无人不知,但这些诗文,如果任由时人写在黄鹤楼的“诗板”上,岁月迢递,如果不将其用一种介质储存下来,随着时间的流逝,便会成为那江上烟波、东流逝水,后人将何以得见?江山胜景,佳文妙诗,岂不与楼俱焚、与沙俱沉。因此,诗在,黄鹤楼在没错,但从传播学的角度来看,应当加上一句:诗在,书在,则黄鹤楼才在。

黄鹤楼从东吴三国修建戍楼始,几焚几建,已无详细数字可供稽考,也无专著载其始末。直到明万历年间,武昌府迎来了这样一位读过书的父母官,此人姓孙名承荣,进士出身,江苏苏州府长洲县人,万历十四年(1586)金榜题名后,经观政历练,来武昌任知府。此人知道文以载道,以文化人,或者他知道书籍的力量,主政期间,曾主持刊刻《楚纪》《武昌郡志》,又于万历二十四年(1596)主持编纂了《黄鹤楼集》。后来他的助手、举人任家相又续编了一辑,以上中下三部分示人。该书收集了从南朝到明代250位作者诗、文、赋、杂记360余篇(首)。其中最早的是南朝鲍照的五言古体《登黄鹄矶》,让李白慨叹“眼前有景道不得”的唐代诗人崔颢的《黄鹤楼》,还有历代诗人王维、刘禹锡、宋之问、孟浩然、白居易、贾岛、杜牧、苏轼、陆游、黄庭坚、范成大、王十朋、张居正、王世贞、李东阳、杨基、何景明等人的作品。当然,李白的诗收录较多,有五古、七古及七绝诗共7首。李白25岁离川来鄂,自称“酒隐安陆,蹉跎十年”,入赘许家,盘桓鄂地,究竟多少次登临黄鹤楼,写下多少关于黄鹤楼的诗文,至今还无详细统计。一方面,李白当年写诗并没有留意保存下来,那些即兴题壁和写在诗板上的文字,不少转瞬即逝,后来投奔永王幕府,流放夜郎,已是生死难卜,更不可能将诗歌带在身旁。所以李白故后,他的族叔李阳冰在李白诗集《草堂集序》中写道,“当时著述,十丧其九,今所存者,皆得之他人焉”。因此,现在我们看到的李白写黄鹤楼的作品,并不是他全部创作的成果。

唐朝时已是名动寰宇的李白诗歌都不能完整地保存,其他文人墨客就更不用说了。如果不是这位重视文化建设的“孙市长”和他的助手“任教谕”,我们今天恐是无从得知那些脍炙人口的飞花妙笔了。所以,任家相在《黄鹤楼集补纪事》中深情地写道:“余不佞谓山川以景物著,而景物以赋咏章,两者相待以为胜。”此言堪称卓见矣。作为武汉的市民和喜爱黄鹤楼的粉丝,应当以手加额,山呼万岁。

400年后,时至20世纪80年代,距上一次黄鹤楼焚毁100年之际,改革铙吹,东风尽放,武汉市政府决定重修黄鹤楼,希望能找到历年才子佳人咏叹斯楼的佳作,以助其盛。有关部门虽然从旧志上获悉前“市长”编纂过《黄鹤楼集》,但遍寻三镇,却不知所终。最后,时任湖北省图书馆副馆长的徐孝宓从父亲徐行可早年的赠书中发现了这本书的踪影。据说,这是国内仅存的孤本。后来,又有人说在国家图书馆也发现了一种。即使此书不孤,但存世仅两册,也算是双璧了。此书在新黄鹤楼建成之际,先是影印出版,后来又经王启兴先生等点校整理,以《明刻黄鹤楼集校注》的名义刊行于世。

楼以诗名世,诗以楼长存。文物彰明,盛世重光,可谓皆大欢喜。可是,如果复盘这本《黄鹤楼集》的传播史,却发现这过程其实是一个很悲催的故事。400年前,我们的先人为了留住历史的痕迹,公务之暇搜集整理,借手民之劳,付之梨枣,将有史以来咏叹黄鹤楼的诗文留在人间,但中原板荡、岁月播迁,从明清鼎革到太平天国,再到当代文化浩劫,这本记载江南名楼的诗文集竟然如风扫落叶,踪迹全无,如果不是一个藏书家的坚守,并且在20世纪50年代将这本书“捐赠”给了有关公益收藏机构,那么此书将如同那屡建屡毁的黄鹤楼,早已消逝在时间的长河中。

所以,我们应当感谢这本书的收藏家。不过,我们绝对不应忘记收藏家在时代的洪流中跌宕起伏的命运,他与《黄鹤楼集》的失而复得一样,其遭际也让人感慨万端。

关于徐氏一家向中国科学院武汉分院和湖北省图书馆、博物馆捐赠图书10万册、珍贵文物8000件的报道,已经屡见报端。从字面上看,徐家是自觉自愿“化私为公”,其实,笔者近日阅读马志立先生撰写的《徐行可先生年谱》,字里行间,却窥见了明刻《黄鹤楼集》收藏家与捐赠者心境的曲折。

徐行可藏书50年,藏书之多之精居湖北之魁。日本鬼子占领武汉期间,有日本人高价向其购买文献,曾被他一口拒绝。他抄书、校书、藏书、编书,一生与书相伴,惜书如命,爱书成癖。1956年9月,他一次性慷慨地向中国科学院武汉分院捐赠图书500箱,约有6万册,其中多为线装古籍。1959年7月,在徐行可先生逝世的当月,徐氏11名子女联名致书湖北省图书馆,希望将家中尚存的200箱图书也无偿捐赠给国家。函中言语至诚,“敬求惠予接纳,使书得尽其用,且慰死者之心,则不胜感戴之至”。

毫无疑问,《黄鹤楼集》便在这两次捐赠图书之列。目前在湖北省图书馆看到的明刻《黄鹤楼集》的底本上,书前印有“武昌府经历司经历伍宇智刊”字样,钤有“曾归徐氏彊誃”印。“彊誃”是徐行可之号。

曾经视书如命的徐行可先生及其子女真的是“自觉自愿”并迫切地希望捐出毕生所藏的珍贵图书,并且不接受任何奖励吗?从常人看,似乎不合情理。据说,徐行可在世时,向中国科学院武汉分院捐赠的500箱图书,受赠者曾经奖给他2万元人民币,算是半价收购,后来徐行可又用这笔钱从北京买了一套善本《武英殿聚珍版丛书》共631册赠给中国科学院武汉分院。第二次,徐行可子女不仅捐出了家中仅存的200箱图书,还向湖北省博物馆捐出了8000件徐行可生前收藏的文物,其中有书法、绘画、碑拓、封泥,绘画中仅明代大家董其昌的作品就有12幅之多,其价值目前看来不可以金钱计。

1959年7月20日,湖北省文化局回函湖北省图书馆,同意接受徐行可的捐赠,并且协商将徐行可捐赠给中国科学院武汉分院的人文社科图书划归省图书馆,称徐氏子女无偿捐赠图书和文物是“爱国主义精神”云云。

其实,1959年,年已七十的徐行可身患重病,已囊中羞涩。他在致学者、编辑家陈乃乾的信中写道:“乃乾先生:恕病数月矣,近十余日呕吐不止。……恕自去年三月辞去科学院百五十月薪,仅屋租不足自活,能否惠赐《通检》一册,是所企祷……”

徐氏原在中国科学院武汉分院图书馆有兼职,当时不知何故已辞去,其家在汉有房屋多间,平时租于他人,以收租养活全家。但是,在徐行可去世几天之后,徐家子女却又积极地要求将图书和文物全部捐给政府,并且不索分文。

是否有隐情,不得而知。我没有就此向徐家子女求证。徐氏《年谱》作者马志立先生也没有道明因由,而只是引用了1959年9月2日的《顾颉刚日记》。日记中顾颉刚写道:

“闻公诸言,冒鹤亭(广生)上月逝世,年八十八。徐行可、钱基博亦皆逝,渠二人皆右派分子,含恨入地者也。”

读到此,经历过或者研究过20世纪50年代历史的人也许就不难理解,徐行可于山雨欲来风满楼之际捐出6万册藏书的无奈与背后的隐秘了。他的11名子女在父亲逝世当月又捐出余下的藏书,是否与某些余波有关,则需要历史学家去探讨。

话说回来,塞翁失马,焉知非福。如果徐氏一家不提前捐出这些图书,从当年很多知识分子家庭藏书遭到的厄运来推测,毫无疑问,《黄鹤楼集》很难独善其身。

长安三万里,梁园何时归?如果我们梦回大唐,一定要告诉李白和高适:“诗在,黄鹤楼在;书在,黄鹤楼才在;社稷安澜,黄鹤楼与书方能长在。”

吾以为,一本明刻《黄鹤楼集》与它主人的命运,就是一座千余年黄鹤楼沉浮史的化身与注脚。中国的知识分子和他们珍爱的书籍,不管是李白,还是后来的钱基博、徐行可,都无法摆脱时代的左右。

李白在留居安陆漫游黄鹤楼时曾写下《江夏送友人》一诗。诗的最后两句写道:“徘徊相顾影,泪下汉江流。”书与楼,人与世,思之,何不如此。但愿,江水流日夜,这一页,已然翻过。