封面新闻《蜀道翠云 两千年见树如面》XR沉浸式新闻情景短剧

技术接通古今对话 短剧道出生态文明

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-09-05

“先生放心,千年之后,这里不但苍翠如昔,离任交接古柏,现在被沿用至今,翠云廊三百里,青葱逾千年。”在封面新闻近期推出的《蜀道翠云 两千年见树如面》XR沉浸式新闻情景短剧中,这段对话尤其动人,通过XR(扩展现实)技术,四川省文联主席、四川省川剧院院长陈智林和四川剑州知州李璧“对话”,道出了这片人工古柏林青葱逾千年,是因为有“官民相禁剪伐”“交树交印”等制度一直延续至今的原委。短剧运用川剧唱腔和装扮,突出本地特色,现代技术的运用,又颇具现代感,策划新颖,制作精良,令人看过后印象深刻。

深挖选题内涵 突出历史传承感

《蜀道翠云 两千年见树如面》这一作品是为迎接首个全国生态日而推出的。面对这样较为宏大的主题,封面新闻从小切口发力,选择了四川省广元市剑阁县翠云廊这个对象进行呈现,这一对象有着较强的代表性:古蜀道翠云廊现存古树超过两万株,仅剑门蜀道这一线就有古树7803株,其中古柏7778株,平均树龄1050年,最“年长”的树龄约2300年。这是全世界存世时间最长、面积最大、数量最多的人工行道古树群。今年7月25日,习近平总书记考察翠云廊古蜀道后,进一步提升了翠云廊的知名度。

让古人与今人对话,这是《蜀道翠云 两千年见树如面》最亮眼的创意,而这一创意得益于封面新闻在策划之初对翠云廊历史故事的深挖。根据文字报道介绍,蜀道翠云廊的形成,得益于历朝历代沿袭下来的制度和当地百姓的世代守护。千百年来,翠云廊沿线百姓和官员,都将植树护路当作使命。其中,官员“交树交印”更形成了制度。史载,从明代开始,剑州州官在交接任时,就要相互清点古柏数量,把古柏的保护情况作为一项政绩来考核。此后,每逢新官和旧官交接任,都要核查清点当地古柏存活、生长等状况。这一对古柏保护的“离任审计”做法,传承至今。

《蜀道翠云 两千年见树如面》对这片古树林千年来的保护历史进行了着重呈现,包括宋朝大规模植树的记载、明朝禁止乱砍滥伐的记载、清朝对古树编号挂牌并设置专管人员的记载等,不同朝代接力传承保护古树,令今人感受到保护传承古树更加沉甸甸的责任。

运用先进技术 呈现报道趣味性

《蜀道翠云 两千年见树如面》借助XR技术建构三维场景,而三维场景搭建的一大重要作用是让不同朝代的历史呈现有连贯性。

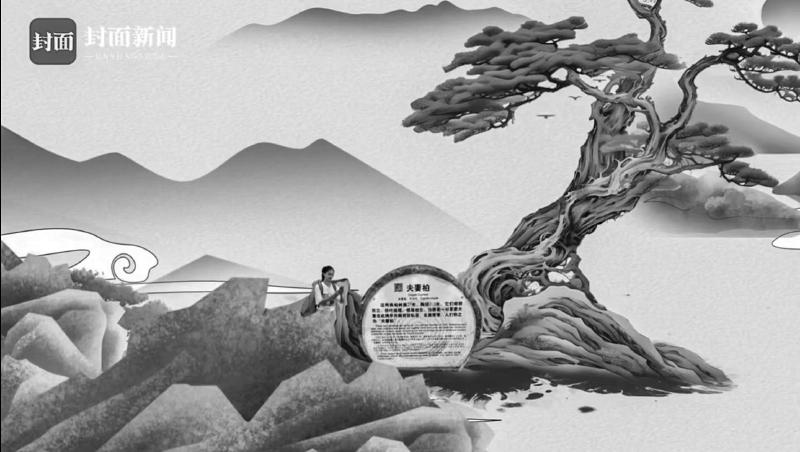

在讲述历史故事之初,画面出现了一幅打开的卷轴,古色古香的山水画映入眼帘。镜头穿越重重山峦,拉近到一张书桌前,官员在文书中记录着官道两旁栽种的林木。下一个画面,镜头一转成为俯视角度,文书古迹做底,提笔书写的官员立于其上,交接之意立现。而后,画面中又呈现了对古人植树、传令场景的还原,配以轻快的音乐和幼童奔跑作为转场,令不同历史场景的呈现连续而又重点突出。历史上的翠云廊故事呈现之后,XR建构的三维场景稍作变化,用更清新的底色搭建了展现当代翠云廊风光的场景。画面中,有呼朋引伴邀请朋友到翠云廊的跑者,还有合影留念的年轻游客、巡查古树的志愿者等,表达出“前人栽树后人乘凉”的深意。

除此之外,封面新闻联合四川省川剧院用川腔蜀韵演绎历史故事。当扮演兴元府(汉中)褒城知县窦充的演员用川剧念词方式念出有关官道两旁栽种适宜林木的历史记录时,古韵合着川味一同袭来,令受众感受到浓郁的四川特色和四川文化。

总的来说,《蜀道翠云 两千年见树如面》选择表现的对象有着较强的代表性,能够代表四川对于生态文明保护的成果。难得的是,短剧表现的对象有着非常悠久的保护历史,其保护成果是可以被今人所见证的。这一成功的保护范例可以给今人很好的启示和鼓励,即生态文明建设离不开制度框架建设和执行,也离不开广大人民群众的广泛参与。

《蜀道翠云 两千年见树如面》的独特之处还在于做到了让技术为内容表现服务。封面新闻为了呈现古今传承的主题、创造古今对话的场景,选用了XR技术,技术的恰当运用为受众带来了新颖的沉浸式观赏体验,令人印象深刻。同时,不仅看得出封面新闻认真打磨精品的态度,而且短剧画面精致、场景还原富有生活气息,各个部分的衔接过渡自然,后期的现代人物采访详略得当,始终紧扣主题,起到了深化主题的作用,令受众感受到保护古林木的精神和做法应传承下去的责任感。没有突兀生硬的说教便能打动人心,正是优秀作品的魅力和能量所在。