- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

刘文哲:用小画面展现大风云

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-08-18

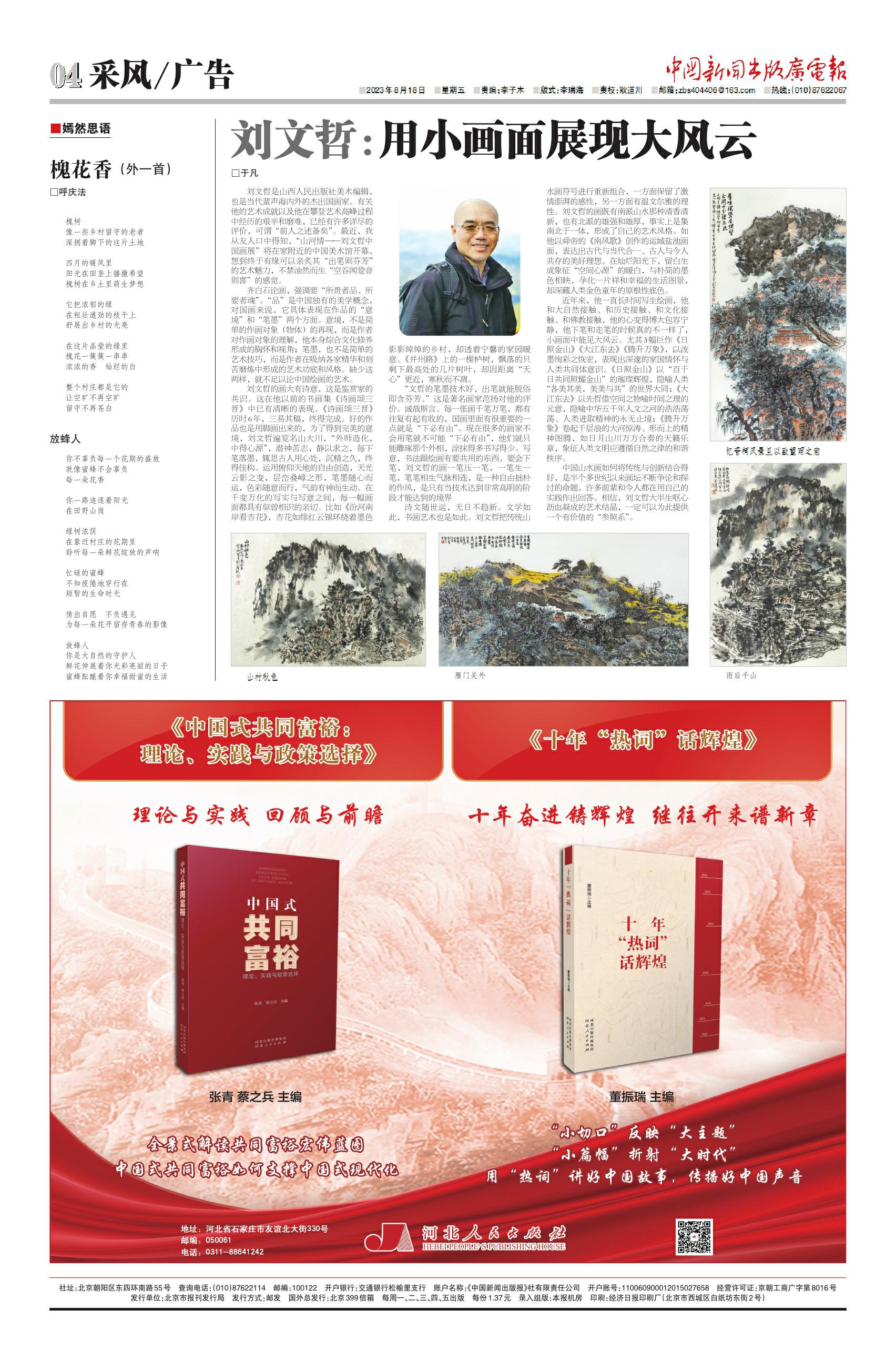

忆晋祠风景且以致望雨之意

雨后千山

雁门关外

山村秋色

刘文哲是山西人民出版社美术编辑,也是当代蜚声海内外的杰出国画家。有关他的艺术成就以及他在攀登艺术高峰过程中经历的艰辛和磨难,已经有许多详尽的评价,可谓“前人之述备矣”。最近,我从友人口中得知,“山河情——刘文哲中国画展”将在家附近的中国美术馆开幕,想到终于有缘可以亲炙其“出笔则芬芳”的艺术魅力,不禁油然而生“空谷闻跫音则喜”的感觉。

齐白石论画,强调要“所贵者品、所要者魂”。“品”是中国独有的美学概念,对国画来说,它具体表现在作品的“意境”和“笔墨”两个方面。意境,不是简单的作画对象(物体)的再现,而是作者对作画对象的理解,他本身综合文化修养形成的胸怀和视角;笔墨,也不是简单的艺术技巧,而是作者在吸纳各家精华和刻苦磨炼中形成的艺术功底和风格。缺少这两样,就不足以论中国绘画的艺术。

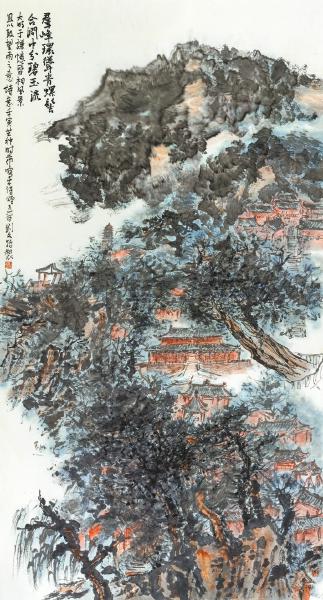

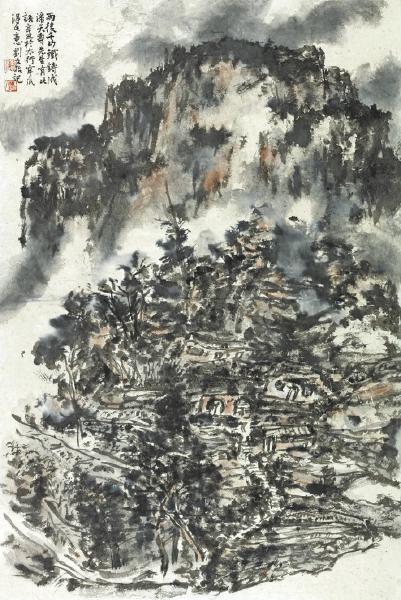

刘文哲的画大有诗意,这是鉴赏家的共识。这在他以前的书画集《诗画颂三晋》中已有清晰的表现。《诗画颂三晋》历时6年,三易其稿,终得完成。好的作品也是用脚画出来的,为了得到完美的意境,刘文哲遍览名山大川,“外师造化,中得心源”,潜神苦志,静以求之,每下笔落墨,辄思古人用心处,沉精之久,终得佳构。运用俯仰天地的自由创造,天光云影之变,层峦叠嶂之形,笔墨随心而运,色彩随意而行,气韵有神而生动。在千变万化的写实与写意之间,每一幅画面都具有似曾相识的亲切。比如《汾河南岸看杏花》,杏花如绯红云锦环绕着墨色影影绰绰的乡村,却透着宁馨的家园暖意。《并州路》上的一棵栌树,飘落的只剩下最高处的几片树叶,却因距离“天心”更近,寒秋而不凋。

“文哲的笔墨技术好,出笔就能脱俗即含芬芳。”这是著名画家范扬对他的评价。诚哉斯言。每一张画千笔万笔,都有往复有起有收的,国画里面有很重要的一点就是“下必有由”。现在很多的画家不会用笔就不可能“下必有由”,他们就只能雕琢那个外相,涂抹得多书写得少。写意,书法跟绘画有要共用的东西,要会下笔,刘文哲的画一笔压一笔,一笔生一笔,笔笔相生气脉相连,是一种自由拙朴的作风,是只有当技术达到非常高明的阶段才能达到的境界

诗文随世运,无日不趋新。文学如此,书画艺术也是如此。刘文哲把传统山水画符号进行重新组合,一方面保留了激情澎湃的感性,另一方面有温文尔雅的理性。刘文哲的画既有南派山水那种清香清新,也有北派的雄强和雄厚,事实上是集南北于一体,形成了自己的艺术风格。如他以舜帝的《南风歌》创作的运城盐池画面,表达出古代与当代合一、古人与今人共存的美好理想。在灿烂阳光下,留白生成象征“空间心源”的暖白,与朴简的墨色相映,孕化一片祥和幸福的生活图景,却深藏人类金色童年的原根性底色。

近年来,他一直长时间写生绘画,他和大自然接触、和历史接触、和文化接触、和佛教接触,他的心变得博大包容宁静,他下笔和走笔的时候真的不一样了,小画面中能见大风云。尤其3幅巨作《日照金山》《大江东去》《腾升万象》,以泼墨绚彩之恢宏,表现出深邃的家国情怀与人类共同体意识。《日照金山》以“百千日共同照耀金山”的璀璨辉煌,隐喻人类“各美其美,美美与共”的世界大同;《大江东去》以先哲借空间之物喻时间之理的元意,隐喻中华五千年人文之河的浩浩荡荡、人类进取精神的永无止境;《腾升万象》卷起千层浪的大河惊涛、形而上的精神图腾,如日月山川万方合奏的天籁乐章,象征人类文明应遵循自然之律的和谐秩序。

中国山水画如何将传统与创新结合得好,是半个多世纪以来画坛不断争论和探讨的命题,许多前辈和今人都在用自己的实践作出回答。相信,刘文哲大半生呕心沥血凝成的艺术结晶,一定可以为此提供一个有价值的“参照系”。