逛展要精致 买书不将就

——2023上海书展首日观察

来源: 中国新闻出版广电报 时间:2023-08-17

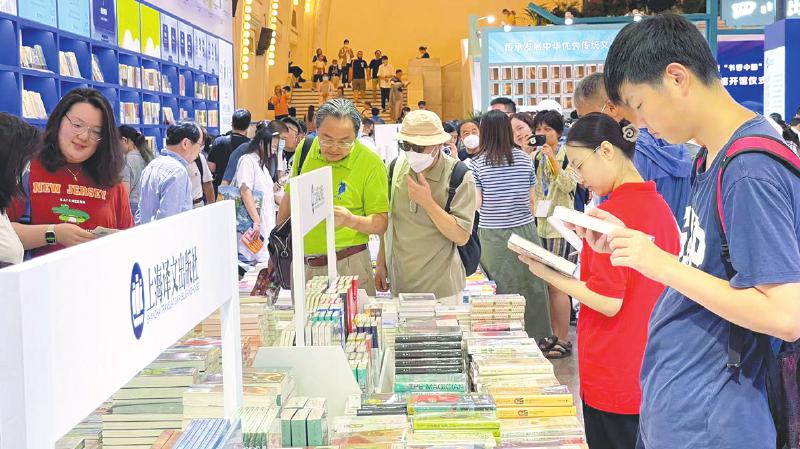

上海书展首日,新老读者热情赴书香之约。 本报见习记者 商小舟 摄

重回8月的上海书展,不变的是读者始终保有的那份对阅读的尊重与热爱。8月16日早8点,距离第19届上海书展暨“书香中国”上海周开幕还有整整一个小时,上海展览中心入口处已经排起了长队,是什么支撑着上海书展有如此旺的人气?

只有走进其中才能感受到,参展的各出版社都把最好的图书呈现给读者,从主题出版、传统文化到社科文艺、大众阅读、城市精神,无不反映着中国特色、时代特征和上海特点。

作为“最亲民”的书展,上海书展首开现场售书的书展模式并一直保持下来,让读者“看到”即可以“得到”,在现场就可以快速地满足阅读需求,而且每年都有优惠折扣,也因此,上海书展被很多读者称为“百姓书展”“市民书展”。亲民、为民,这才是书展该有的模样,也是书展与读者实现双向奔赴的重要途径。

搭平台

重交流拓展“朋友圈”

“每年上海书展,我要先从主宾省开始逛,看看他们都带来了哪些‘看家货’,有没有把我们这些认真读书的人,尤其是认真读书的老人放在心上。”在今年主宾省四川出版展区的获奖作品展台前,76岁的陆岗手拉行李箱,对记者感慨道。他对展台上电子科技大学出版社的《大足石窟》《安岳石窟》很是钟爱,“这套画册瞅着品相就不错,我先列进今年的书展购书清单。”

陆岗一早6点就从苏州乘坐公交、地铁辗转赶来逛书展。“我已经抢到4天的书展门票,除了周末不能来逛,担心人挤人呢!年岁大了,有点吃不消!”书展期间,就算每天要往返4个小时,他也丝毫不嫌累。谈到今年书展全部推行电子票,是否给老年读者增添了不便时,他迅速掏出手机展示自己熟练的上网“冲浪”技能,“这些年来,我看着上海书展越办越大,对人的影响也越来越大,鼓励、督促出版社多出好书,真的很开心。这个平台这么好,希望出版社把好书都拿出来,让我这几天能够不虚此行。”

逛展读者们那发自内心的对阅读的喜爱,也感染着在场的出版从业者。北京出版集团相关负责人告诉记者,9点正式开展后,集团展位瞬间就被挤满,尤其是刚刚获得第十一届茅盾文学奖的《宝水》以及入围提名的《远去的白马》,“不少读者一开门就直奔过来寻找,还有专程来收集‘大家小书’系列新品的老读者,尤其是上了年纪的、白发苍苍的读者们……上海读者的热情一如既往,真是很让人感动,令人对图书和文化消费市场充满信心。”

今年88岁的忻其荣,也是上海书展的“老朋友”,几乎年年不落。今年上海书展举办时间重回8月,让他兴奋了好久,“我真是从6月份就开始期待,今天5点半就起床了。”第一时间打卡书展的他,带着一个红色的小推车,他笑称要用“鼓鼓”的荷包,让手推车也鼓起来。之前一直从事外贸工作的他,今年逛展还带了另外一个愿望,“上海是一个国际化城市,上海书展也是一个具有国际视野的平台,我这次希望和外国友人多交流交流,问问他们的阅读体会与心得,我也把我的想法和他们说一下,互通有无。”

看品相

拼“形象”拼“手感”拼“眼缘”

上海书展的读者热情高,众所周知,上海书展的读者品位高、口味刁,这也为业内所公认。这里的逛展读者不放过任何一个获得知识与图书信息的机会,不放过自己看中的任何一本好书,却也不会将就着、囫囵着买书。

“这本书有吗?”退休多年的张先生拿着8月11日的《上海科技报》,向上海教育出版社工作人员问询《中国科学院院士述情怀》《中国工程院院士抒情怀》两本书。张先生在报纸上用红色的笔迹仔细地标注了感兴趣的图书,“报纸上看零零碎碎的,来书展才算看到了整体”。退休之前,张先生在一家通信企业做技术研发,对于我国科学技术的前沿发展始终保持关注,对图书的内容质量更是有着自己的评判。“中国人争气,就是要从这些地方争气。书就是记录我们这些‘争气’的历史,没有书的话,这些历史就丢失掉了呀。”张先生一边翻看着图书,一边对这几本书予以肯定。

“参加上海书展的很多读者都有较高的专业水平,可以说阅读品位高、口味刁,对图书产品从内到外的要求都非常高,各社产品既要拼内容、拼质量、拼服务,更要拼‘形象’、拼‘手感’、拼‘眼缘’。”上海远东出版社社长曹建在接受记者采访时表示,“20年来,上海书展上参展的图书品质不断提升。做书要做到‘非常精致’,已是参展各社的基本要求。可以说,这是上海书展读者对出版社的‘正向逼迫’,读者的外在需求激发了出版的内生力量,促成了出版社的持续成长。”

“要不断学习,才能跟上这个时代。”张先生告诉记者,虽然今年没有了纸质门票,但他早早就买好了电子票。“我来上海书展多年,感觉它真的办得越来越好了。上海书展用长达20年的时间,始终以它不断精进的品质,回馈着读者内心的期待,留下了更多愿意一来再来的新老读者。”

看品牌

对得起那份信任

书展是出版社做好品牌推广与宣传的舞台。走在书展现场,记者能够强烈地感受到上海读者对于品牌的认可度和亲切感。

每逢上海书展开幕,陈先生都“要与其他人赛跑”,第一时间来到现场。用他的话来讲,逛书展是延续了10多年的习惯,更是为了“了解行情”。“现在的书出得太多了,在网上挑书,看得眼花缭乱也摸不清好坏,书展上都是各个出版社精挑细选出来的,更容易直观地挑到好书。”一入展馆,陈先生就在中国出版集团展区流连了一个多小时,生活·读书·新知三联书店、人民文学出版社、商务印书馆都是他熟悉信任的品牌。

同样一大早直奔中国出版集团展区的还有78岁的仇先生和太太,逛展不到20分钟,他已经买了10本书,“你看,商务印书馆、中华书局、人民文学出版社都有,我这种老‘书虫’,有自己的购书清单,买这些社的书省时不费力!买书有诀窍。”对于仇先生的阅读之乐,太太章女士予以充分支持,“他不抽烟,不喝酒,想买多少好书我都买!”

“中国出版集团今年参展单位数量超过往年,展位面积实现历史突破,活动规模较历届扩大,品种数量为历届之最。”东方出版中心党委书记、执行董事陈义望在接受采访时表示,今年中国出版集团所属25家出版单位统一组团参展,展位面积也由往届的430平方米增加至660平方米,参展图书达6000余种、近25万册,其中新书1000余种、重点图书500余种。

“买书要看品牌的。”陈先生退休后,把更多的时间投入到阅读以及自己热爱的事物之中,走走停停是他想要享受的生活节奏。他告诉记者,自己接下来打算去中亚五国旅游、摄影,所以先买一本《穿越欧亚》,也想带很多好书随行。“去年我读了100多本书,今年也要继续买书、读书。我对上海书展的期待,就是希望它继续保持开放的胸怀和格局,吸纳全国最优秀的出版单位,让它们携带好书参展,让上海的文化氛围更加充实、浓厚,也让我们能够选到更多自己喜欢的书。”