- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

成人篇

中国科幻文学的另一种可能

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-05-26

□本报记者 韩萌萌

科幻是科技创新和文明进步的重要引导力量,有助于提升国家文化软实力。同时,科技进步为科幻创作提供了充分依据,经济发展为科幻创作提供了庞大消费市场。

科幻文学早已走进大众视野,有着大批忠实拥趸。近年来,科幻文学蓬勃发展、影响力不断扩大,越来越受到影视、科技、互联网等行业关注。我们对科幻文学有了更多的期待,但是,充满机遇的科幻文学也面临着挑战。

《流浪地球》《三体》等主打中国题材、展现中国想象和中国文化的科幻作品广受国内外认可,为科幻文学注入了信心和活力。今年年初,电视剧《三体》的热播一定程度上标志着科幻作品在中国图书和影视市场的热度进一步提升。正如《流浪地球》原著作者刘慈欣所言,中国的飞速发展,中国的现代化进程,才是中国科幻存在和发展的土壤。而科幻文学想要持续发展,需要不断推出高质量的作品,需要培养专业人才,提升产业整体水平。

塑造中国科幻文学独特风格

从屈原的《天问》到张衡的《灵宪》,叩问星辰是中国人传统的浪漫;从神舟载人飞船到天宫空间站,造访星辰是中国人当代的征途。《造访星辰:飞往太空的中国故事》(译林出版社)集结江波、宝树等一线作家,通过他们浪漫而现实的想象,生动体现出中国人对于星辰的向往。

这本书让我们看到,近年来科幻文学界涌现出一批年轻作者,他们不仅有热情、有激情,还有强大的吸收能力,对文学、文化有着自己的理解和创建,正是这些新人新作,形成了中国科幻文学的独特风格,这种根植于悠久历史、博大文化的气质,受到年轻人的认可和喜爱。

《造访星辰:飞往太空的中国故事》缘起于“科幻作家走进中国空间站”活动,科幻文化品牌“未来事务管理局”邀请一批科幻作家走进中国科学院空间应用工程与技术中心,实地参观筑梦星空展厅,与我国首批航天员以及航天领域的科学家围绕科学与科幻话题展开交流。

中国科学院空间应用工程与技术中心为这本书的写作提供了原始的素材和严谨的设定,作家们以中国空间站为起点,从精密运行的航天仪器到异想天开的太空火锅,畅想着未来中国空间站的种种可能,11篇小说的背后既有千百年来中国人的浪漫想象,也有中国当代航天人的不懈追求。

同时,这本记录着飞往太空点点滴滴的“中国故事集”也带给科幻创作者许多启示。让丰富的想象力与科技前沿碰撞,让科幻照进现实,为科幻文学的生长提供不竭的养分,也提醒着创作者要对人工智能、基因工程等科学前沿保持敏感,能够进行创造性转化、创新性发展的作品永远不缺读者。

突破科幻既有类型程式

毋庸置疑,科幻文学作品在科幻产业中起着举足轻重的作用。近年来,科幻小说数量不断增长,一些创作新人在中国科幻银河奖、华语科幻星云奖等评选中脱颖而出。

“青涩的高中生视角,老辣到不可思议的谋篇布局,个人的命运、南京的命运、全人类的命运悬于一线,以人定胜天的勇气,与命定的结果赛跑,这是中国式科幻的魅力时刻!”这是第十四届华语科幻星云奖组委会为年度长篇小说金奖《我们生活在南京》(中信出版集团)撰写的颁奖词。这个以南京为背景的故事,以“时间”为线,以“电台”为结,情节严谨缜密,文字细腻精湛,诙谐幽默的行文中,作者巧妙地将现代和未来这两个完全不同的世界融合到同一个故事中。

第十四届华语科幻星云奖评委会主席姚海军认为,《我们生活在南京》这部小说弥合了网文科幻和传统科幻的鸿沟,扩展了科幻的成长空间。科幻作品作为一种文学类型,存在一定的类型和范式,但是优秀的作品往往是超越类型的。当下一些科幻作品既写出了中国科幻的独特风格,也突破了科幻的既有类型程式,二者交相呼应呈现的效果,令人印象深刻。

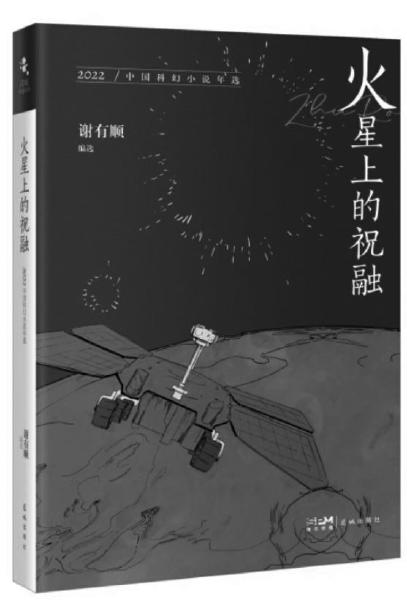

文学离不开想象力,科幻文学尤是。《火星上的祝融:2022中国科幻小说年选》(花城出版社)作为“花城年选”系列之一,首次编选科幻小说,精选2022年度公开发表的优秀科幻小说(中篇)结集出版,展示并总结年度科幻小说的创作成果,收录了12位作家的“脑洞大开”之作,用幻想构筑未来,那些壮丽的“海市蜃楼”,那些美好的“天空之城”,映射着对宇宙、生命、自然、时间、科学、人性等命题的深刻思辨。纵观入选佳作,大体体现了科幻小说的两大范畴:一类是构筑于未来科技之上的人类社会生活与未知世界关联的故事命运,以展现人类社会传统的文学价值及伦理情感为主;另一类则是深入幻想未来科技与人类世界及未知外界所诞生的想象产物、思索成果,真正体现人类基于科学的想象力。

勾勒中国科幻文学发展概貌

伴随着科幻文学的兴起,有关科幻作品的系统梳理愈发必要。获得第十四届华语科幻星云奖非虚构类金奖的《20世纪中国科幻小说史》(北京大学出版社)由6名专业研究者合作完成,为国家社科基金重点项目“20世纪中国科学幻想小说史”的结题专著,详细阐述了中国科幻小说在20世纪的发源、演变、转型并最终走向成熟的发展历程,也让我们看到了这个文类从无到有、作家队伍从小到大、作品从稀缺到难以穷尽,以及社会影响等各种变化,比较全面系统地呈现了不同时期科幻小说文本、作者与时代的关系,体现了近20年来中国科幻研究界的集体成果。

如果逾百年的科幻小说史对于普通读者来说,有些庞杂深奥的话,那么《中国科幻口述史·第1卷》(成都时代出版社)通过7位科幻名家的集体回顾,可以让我们轻松读懂中国科幻的发展史。

在这本书中,科幻迷们能够了解到1979年的成都,濒临倒闭的《科学文艺》如何被做成后来发行量位居前列的科幻期刊《科幻世界》;1997年的北京,5名美国、俄罗斯宇航员受邀来中国参加国际科幻大会之时,收到了什么难忘的纪念品;《三体》最初竟是另一个完全不同的故事……这些鲜为人知的故事背后有着无数科幻迷的珍贵记忆,也勾勒出中国科幻文学发展的历史全貌。