- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

民间文学艺术需要保护,更需要传承,如何在二者之间找到平衡?

专家:在实践中寻找良方

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-05-18

□本报记者 洪玉华

2023年江苏省暨扬州市“4·26”版权宣传周启动仪式现场,呈现了民间文艺木偶表演。

江苏省版权局 供图

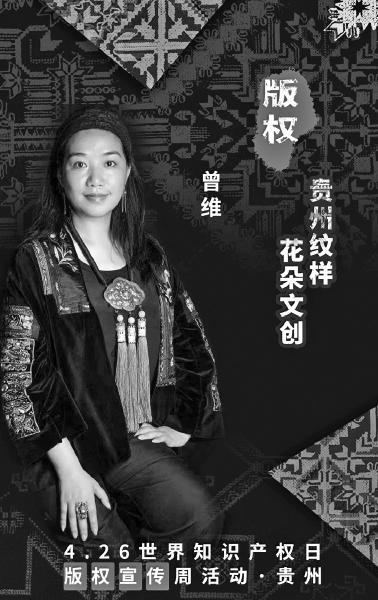

贵州广播电视台在知识产权宣传周推出的节目,关注贵州民间文艺的传承与发展话题。

贵州广播电视台 供图

民间艺人们正在调试四胡。

内蒙古自治区版权局 供图

观光旅游中看到喜欢的文创产品,拿起手机拍照是很多人的习惯。但贵州对坐工坊的绣娘们面对这些习惯性举起的手机却有些苦恼,因为要不了多久,她们精心研制的文创产品就会在市面上遇到“孪生姐妹”。一边是耗尽心力研发的产品,一边是热情的参观者甚至可能还是熟人,夹在中间的绣娘们感到无奈。

绣娘的苦恼映射着民间文艺作品保护的需求。民间文艺作品有其独特之处,比如,作者为某一群体甚至作者不明,表现形式不具体而且具有流变性,衍生作品繁多、独创性界定难等。那么,民间文艺作品究竟如何保护,怎样处理保护与传承的关系?近日在2023知识产权南湖论坛“民间文艺版权保护与产业高质量发展”分论坛上,与会专家围绕这些议题展开交流探索与实践分享。

需求:以版权保护促发展

弄清我国民间文艺在实践中的保护情况是探讨保护方法与机制的前提。论坛上,贵州省贵阳市民间文艺家协会主席王燕达在“民族民间版权保护如何让贵州非遗文创走出深山”主题分享中谈道,对坐工坊立足苗族文化,邀请各地设计师与贵州巧匠共同打造了很多富有现代生活美学特点的文创产品。这其中,以创意和技法为核心的知识产权是核心竞争力。

文创产业高质量发展需要版权助力。王燕达说,作品登记为民间文艺提供了有力保护,也吸引了更多乡村年轻人参与到民间文艺传承中,但现实中依然有很多待解难题,比如,民族民间手工艺传承,尤其是非遗传承的公共性与版权保护之间如何界定需要明确,两者之间的边界需要进一步明晰。民族民间手工艺传承的版权保护涉及面广、取证困难,发生纠纷较难获得法律支持。对于民族民间手工艺版权认定与维护,需要更多有专业眼光的仲裁者。“传统可以年轻,本土可以国际。”王燕达希望,通过更完善的版权保护与服务,让贵州巧匠更好地参与中国与世界创意市场。

王燕达的期待与“民间文艺版权保护与产业高质量发展”论坛主题不谋而合。针对民间文艺保护的需求与现状,中国社会科学院知识产权中心研究员周林认为,民间文艺保护首先应与非遗保护区分开来,非遗保护重点是护养,而版权保护是赋权。为此,他提出了民间文学艺术作品的三个认定标准:一是流传久远,二是可辨识、可复制,三是没有争议。

“我们需要保护民间文学艺术,但是也需要挖掘其商业价值。演绎开发过程中会涉及不同主体之间的权利归属以及利益平衡问题。”山东科技大学知识产权学院副院长赵丽莉认为,民间文艺作品保护要激励持续创新,涉及演绎开发的民间文艺产品需要明确相关限制条件、权利义务、利益分配,更充分、顺畅地发挥其价值。

苏州大学王健法学院教授李杨同样认为,民间文艺版权保护不同于非遗的保护,非遗保护关注的是保存,民间文艺版权保护要契合产业发展的需求。

难点:厘清保护客体与规则

民间文艺版权保护有迫切需求,也有操作难点。中国社会科学院知识产权中心研究员管育鹰分析认为,民间文艺历史悠久、形式多样,在文学、音乐领域,其作品概念相对比较明确;在舞蹈、曲艺等领域,会涉及传统仪式、表演动作等内容;在蜡染、刺绣等民间文艺作品制作中,还要考虑技法等,这些都和非遗有交叉。因此,民间文艺保护在客体界定方面具有复杂性。此外,谁是可以主张保护的主体,保护期从什么时候开始算、到什么时候为止等,都需要界定。

武汉大学法学院教授邓社民进一步提出,民间文艺版权保护,保护的是民间文学艺术本身,还是保护民间文学艺术作品或者民间文学艺术的衍生品?这其中有很多差异值得探讨。如我国传统戏剧中的脸谱,各种人物角色是一代代传承下来的,属于族群集体智慧,不能被个人拥有。族群对民间文学艺术享有精神权利,即维护民间文学艺术传统和习惯权、表明来源权和保护民间文学艺术表现形式完整权。同时,有权禁止他人歪曲、篡改和贬损传统典型元素和固定程式的内容、形式等。

“探讨保护民间文学艺术作品,在突出保护的同时,更强调一定的创新。”李杨分析认为,这种创新机制涉及传承人以及与现代艺术的结合。对民间文艺仅仅保存是不够的,更需要以保护促进传承与创新,因此更需要契合文化产业发展需求、市场机制等。

“民间文艺版权保护要有利于更多传承人参与进来,促进民间文艺发展。”从这一观点出发,广东外语外贸大学法学院副教授卢纯昕谈道,保护民间文艺需避免对公共领域造成不利影响,也就是说在保护程度上不应采取绝对保护论,而应采取相对保护论。由此她建议在民间文学艺术演绎性利用方面,保护的重点是防止随意歪曲篡改行为,尊重权利主体的署名权、保护作品完整权等精神权利。在保障收益方面,可以借助责任规则,借助法定许可制度降低交易成本,从而推动民间文学艺术可持续发展。

民间文艺保护需要更多创新。周林建议,民间文艺保护中可以引入“传创者”概念。比如某些民间文学艺术作品,如果没有“翻译”“解释”“创作”,就不能为人所知。在这种情况下,参与“翻、释、创”过程的人,连同“母本”提供者,均为“传创者”,而不能生硬地将其归类于“记录人”或“译者”。例如,阿昌族史诗《遮帕麻与遮米麻》,传唱该史诗的几位“活袍”连同既懂阿昌语又懂汉语及文学功底深厚的“译者”杨叶生,均属该史诗的“传创者”。

管育鹰认为,民间文艺保护中使用登记和权属登记应当分开。衍生品创作可以主张改编权,要求使用者进行登记,并考虑付费。但类似马面裙的民间传统服饰基本轮廓,不构成可以主张著作权保护的作品。这类非遗的保护应简化处理,着重强调精神权利,仅由主管部门制止外界不注明来源盗用问题。

赵丽莉认为,一方面要保护演绎使用者的权利,以鼓励搜集整理、改编。另一方面也要考虑权利的范围与边界以及利益分配等后续相关问题,以避免垄断。

探索:以备案促创新与传承

做好民间文艺保护的突破口在哪里?周林认为,尊重是最好的保护。他建议做好民间文艺普查登记、个案认定,不是在保护中形成垄断,而是给予认定与尊重。

南京理工大学知识产权学院教授、江苏省版权研究中心主任梅术文参与了扬州等地的民间文艺试点保护和促进工作。他倡导建立网上备案制度,而不是采用当前的作品自愿登记制度,以期发挥民间文艺保存、保护、促进三个方面的作用。梅术文认为,民间文学艺术作品保护的重要目的是促进和利用,网上备案形式为后续的衍生创作提供了数据库,同时带有更强烈的自我规制功能。未来,不能以已备案为理由主张某个民间文艺就是独属于自己的作品。而且后续的备案机制设计甚至可以进行相应的标注。比如,多元登记、允许共存,以利于更多口述人、表演者、记录者参与进来,共同推动民间文艺作品的维护、保存、发展。梅术文同时谈道,备案是一种自我规制的手段,需要进一步探索备案制度与作品登记制度的衔接。

中国文字著作权协会总干事张洪波在交流中谈道,近年来,很多民间文艺传承人、参与者的版权意识有所提高。加强调研、宣传,有助于民间文艺资源丰富地区的广大群众认识到版权的价值。同时,备案登记制度有利于促进民族文化传承,促进产业发展、乡村振兴。

“作者不明、作品处在公共领域,既然应用现行《著作权法》开展民间文艺保护存在困境,那就不要只局限于《著作权法》思维,可否跳出《著作权法》来探讨怎么去保护?”邓社民谈道,讨论民间文艺保护还需要关注到文化需要交流、促进人类文明多样性等问题。在探讨经济利益时应站在人类命运共同体的角度来看问题,对民间文艺给予充分尊重。因此他建议以精神权利保护为主,尊重民间文化习惯,不违背、不篡改。对于如何主张精神权利,邓社民说,传承民间文学艺术的高手在民间,技艺最高的具体传承人可以代表族群、集体来维护权利。

关于民间文学艺术的保护模式问题,卢纯昕分析认为,不论是著作权保护模式,还是特殊权利保护模式,都各有利弊。对此,李杨认为,民间文艺保护可以在实践中完善。他同样建议,优先推进民间文艺作品的精神权利保护,同时推进备案登记制度,在经济权利方面,优先解决盗用、仿冒、混淆等问题。

国家版权局国际版权研究基地副主任、中南财经政法大学知识产权研究中心教授胡开忠也在交流分享中谈道,民间文艺保护可以做减法,找到一些共性。比如,涉及不同国家的民间文艺可以通过类似“国民待遇”的约定促进交流、传播。他同时建议,民间文艺保护可以依据具体情况,区分获得许可、支付使用费用两种模式,以促进民间文艺交流传播以及相关产业发展。