认得与认领

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-05-12

人到一定时候必须认得诗,因为诗有志于开辟的始终是一个勇敢的、不服气的、特异的新世界,承载着人类的玫瑰与星辰、大海与天空、圣洁与骄傲、自信与审思、悲伤与幻想。不认得诗,意味着你的生命中尚缺少真正发现的勇气,又一次证实了灵魂的不完整性。

诗天然具有唤醒的功能,是生活赋予的,是灵性的力量所在,即使枯坐书斋研读,也会接受到诗句中独特气息、神韵和为诗之道的熏陶启发。而当我试图在乡野,在城市水泥森林里,在拥堵途中,在与人的交谈交往中,在对万物的观察中,去接近诗性,主动去捕捉可言说与不可言的一切的时候,我便会获得一种享受之美。

我终于意识到,诗所需要的想象力和创造力,毕竟是要在热气蒸腾的现实中萃取的,只有张开眼睛,竖起耳朵,运转大脑,克服自己,才能很好地感知生活中的诗意;主动穿越变化、纷繁,领悟脆弱、坚硬或固执,时时意识到与人们一起参与的劳作才是真正的劳作,与人们共同思考、欢欣和苦恼,才能安抚浮躁,从而找到承载诗的语言、意象和情感。

因此我赞同智利诗人聂鲁达所说的:“诗人并非命中注定地要比从事其他工作或职业的人高明。我常说最好的诗人就是每天为我们提供面包的人:离我们最近的面包师,他并不认为自己是上帝。他要完成既高尚又平凡的工作,作为公共义务,他每天都要和面、装炉、烘烤、送货。”他说得没错,只有沿着这条普通人不可回避的道路,我们才能使诗歌重返广阔天地,这是人们为诗开辟的天地,也是我们在当今时代为自己精神王国开辟的天地。

我意识到自己的劳作与无数人的生活具有同样的价值,于是心生一种渴望,有意去衡量诗,寻找伟大经典诗意之所在,以及诗对自己的启发。我时时提醒自己,被无数的人们记住的诗,含有“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的伤痛,蕴藏“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”的无奈,也具有“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”般的喜悦。

诗有需要我们包容的怪癖,它始终是创造的结果,往往在孤僻、静谧或充满离愁别绪、别人意想不到的地方,才有幸觅得好诗。诗的敌人说到底是诗人自己,是感觉迟钝、判断力下降,是目光被媒介、网络与大众社交工具所遮蔽,或对既往庸常和惯性的不自知,随大流,赶风潮,走捷径,将自己等同于水龙头,准备随时随地“拧”出诗来。里尔克曾经提醒诗人,要敢于自省,问问自己是不是“非写不可”,他说:“请你走向内心。探索那叫你写的缘由,考察它的根是不是盘在你心的深处;你要坦白承认,万一你写不出来,是不是必得因此而死去。”他告诫诗人要不断地走向内心,探索生活发源地的深处,在发源处找到问题的答案,当自己必须“创造”时,才拿起笔来。写诗的人需要把每一次写作都视为一次独特创造过程的延续,不搔首弄姿、无病呻吟、浮光掠影、为写而写。

“山峡里古老的松树/没有山顶上小草接受阳光的机会多。”生活中时时处处都有“小草”,可能正在等待我们去施与阳光,但阳光必须是纯正而充实的,而不是空洞、芜杂、凌乱和拼凑的,就像艾青说过的那样:“今天的诗人写三峡,应该同李白写的三峡有区别。如果没有写出自己看三峡的新的东西,那就不要写,多印几份李白写三峡的诗就行了。”

认领诗不是一朝一夕的事情,好的诗人以打破常规为志业,超越前人,敢于捐弃他人,诗人必得全身心地热爱生活,或者一心一意地反思生活,将自己的骄傲与自以为是的特权放在一边,省思他者与自身境遇,心怀浩淼,向往卓异。

诗人需要以一种超出于一般文学语言之外很高的语言,去匹配诗,与文体达成默契,正如法国诗人让·贝罗尔所说:“诗的效果,诗一种作用于语言的效果,一种对语言的特殊审视,是从各方面拨弄语言,是语言的一种翻滚,是语言的培养基。”优秀的诗人总是致力于找到诗的语言的色彩、调性、节奏。

诗人的想象力应高于他人,别人能向上五百码,诗人起码要能高到五千以上。诗以少胜多,以弱搏强,以具体超越具体,激发活力,回归本真。

认领诗同样意味着要以诗去探索世间奥秘,波兰诗人辛波斯卡说诗人要敢于说“我不知道”,世界于我们而言,未知的已远远超过已知的,那些普遍的、显在的、太阳之下无人不晓的东西,诗人应有意回避。

诗人不一定非要成为所谓的代言者,有时孤独会成为解救诗人的力量,促使诗人以自己的方式,去思考遥远、微妙、独异的一切,去接受如瓦雷里所说的“舒心的折磨”的命运。我以这些尚不成熟的诗句,暂且去为自己开启一扇新的大门。

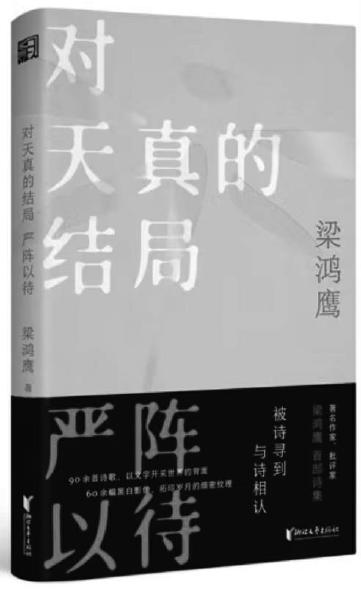

(《对天真的结局严阵以待》梁鸿鹰 著 浙江文艺出版社 2023年3月出版)