肖复兴:雨雪吟成一世诗

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-07-15

□本报记者 韩萌萌

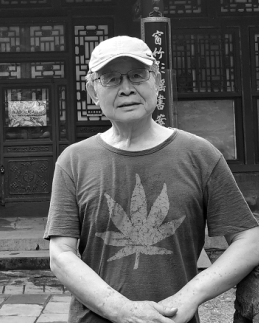

肖复兴 作家,曾任《小说选刊》和《人民文学》副主编,北京市写作学会会长,中国散文学会会长。近著有《肖复兴散文精选集》四卷(作家出版社)、《肖复兴文学回忆录》(广东人民出版社)等。曾获冰心散文奖、老舍散文奖、朱自清散文奖等。

“新中国成立后,孙犁一直生活在天津,他所有的文学活动和写作都是在天津完成的。不仅在天津,在全国,孙犁先生也是一个不可或缺、无可取代的存在。”作家肖复兴如是说。

7月11日是孙犁逝世20周年纪念日。天津人民出版社推出五卷本“我与孙犁”丛书,纪念这位“荷花淀派”创始人。肖复兴所著的《清风犁破三千纸》正是其中一部。

以写书表达怀念之情

“孙犁对历史与现实、世风与人情、文学与文坛等方面有着尖锐锋利的真知灼见和批评乃至批判,这在今天看来依旧是有重要现实意义的。”肖复兴表示,以写书的方式表达对孙犁先生的怀念之情,“是值得的,是应该的”。

于是,当与孙犁打过25年交道,《天津日报》原文化专副刊中心负责人宋曙光发出约稿邀请的时候,肖复兴很快便答应了,因为这是包括他在内5位丛书作者共同的心愿,也是“非常有意义的大事”。而书名《清风犁破三千纸》借用自闻一多的诗“唐贤读破三千纸”,他在该书的序言中已言明,“略改几字,其意想必读过耕堂许多文字的读者自会明晓”(耕堂,孙犁晚年自命的斋名)。

肖复兴眼中的孙犁,钟情笔墨,兴于读书,无意争春,却一生自重自持并自惜于文字。他和孙犁其实从未碰过面,但是从1993年3月到1995年8月一直保持着通信联系。

在肖复兴看来,通信比见面更让人“心动而遐思幽幽”。从他的回忆中,能感受到他给孙犁写信、盼着回信的心情,那样的日子充满着期待,也能感受到文学所带来的那一份难得的美好与温馨。“这种古典传统的方式,纸上栖鸦,字间连心,无论对于我还是对于孙犁先生,也许更为合适。”

通信,这种手写、交换信息缓慢的沟通方式,对于2022年的人们来说,似乎已有些“古早”,但亦更显珍贵。在《清风犁破三千纸》一书的上辑中,读者从两位作家的信件往来中读出了相知与相惜,也平添一份感慨与怀念。

“晚年孙犁是一本大书”

1993年肖复兴看到《长城》杂志上孙犁和阔别多年的中学同学的一组通信,读后十分感动,“这一组信件,几乎与文学无涉,但更见心性与人品。文学和文学之外相连,横竖打通,互为镜像,见得文学与文人的真相貌与真心地”。

为此,他写了一篇读后感发表于天津的《今晚报》,并将自己的这篇文章和一封信托朋友转交给孙犁。很快就收到了回信,肖复兴与孙犁二人的通信就此开始了。“一直到1995年孙犁先生病重封笔时止。时间不长,只有两年多,也只有20余封,却最可见孙犁先生晚年的心境。”肖复兴说。

这些信件都不长,每封都是关于创作、读书、见解的分享,即使是关于天气、健康的问候也并非表面寒暄,寥寥数语间流露出真性情。肖复兴坦言,“看那时我写的信,提的问题,都十分幼稚、单薄,孙犁先生却很宽容,厚爱待我,一一耐心作答,多有鼓励,并对我有求必应,先后赠我三幅书法(孙犁先生谦虚地称之为‘字幅’)。”重读旧信,字迹犹新,肖复兴感觉还是那样亲近、亲切。

“以那时的阅历与识见,我并未完全理解孙犁先生。今天,我已经接近孙犁先生当年的年龄了,多少理解一些。”肖复兴说,与孙犁晚年通信的时候,他46岁到48岁,而孙犁已80岁到82岁,相差了34岁,可以说属于晚辈。如今再看孙犁在信中说,自己独自一人,枯坐室内,用废牛皮纸为旧书糊封套,让他感慨万千,甚至眼眶湿润。“晚年的孙犁,是一本大书。我的认知和理解,只停留在封面和扉页上。”

孙犁一直都是肖复兴学习的榜样。在《清风犁破三千纸》的下辑,是肖复兴学习孙犁晚年写的读书笔记、自己读孙犁作品的读书笔记。“我的读书笔记,写得自然单薄,却集中一人。特别是孙犁先生逝世后,我几乎每年写一篇读书笔记,更多的是想以此种方式,表达对孙犁先生的怀念。”

多层面呈现鲜活真实的孙犁

在肖复兴看来,这些文字中,有孙犁的自谦和自省,清醒和自觉,也有无奈和慨喟,还有欲言又止的弦外之音。对于喜爱并研究孙犁的人而言,这样的晚年文字更值得一读。“面对他和他的文字,尤其是老年时期的文字,文人和文坛都应该深刻地躬身自省。”

作为《天津日报》的创办者之一,党报文艺副刊的早期耕耘者,孙犁是一面旗帜。同时,在新中国文学史上,孙犁以独具风格、魅力恒久的文学作品占有重要地位,在文学创作、文艺理论、报纸副刊等方面建树颇丰。“我与孙犁”丛书中既有肖复兴的《清风犁破三千纸》,也有冉淮舟的《欣慰的回顾》、谢大光的《孙犁教我当编辑》、卫建民的《耕堂闻见集》、宋曙光的《忆前辈孙犁》。5位作者都是京津两地的作家和编辑,都与孙犁有过深入交往,并在各自领域里深读孙犁,通过独有的洞见和感悟,从多视角、多层面、多维度为读者呈现了鲜活真实的孙犁。

“对于喜爱先生的人,或起码对于我,这些文章是一面镜子,是一笔珍贵的文化遗产,读之不尽,温暖而持久。”肖复兴说。