- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

宁波学术文化与历史文献出版

――《四明文库》序

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-07-15

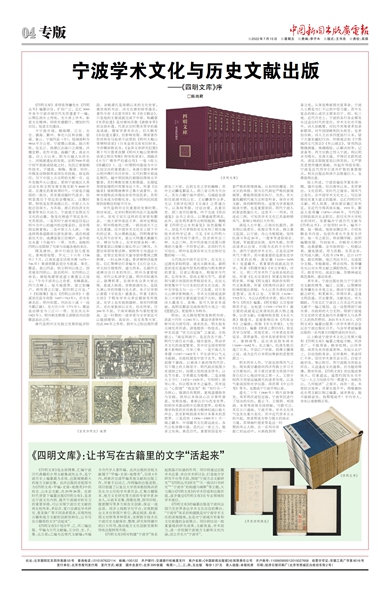

《四明文库》

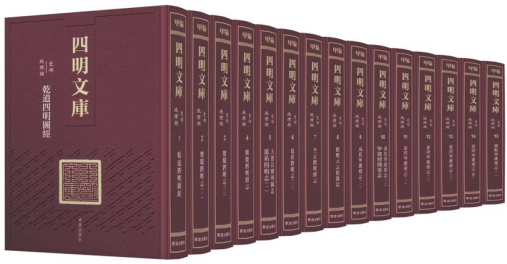

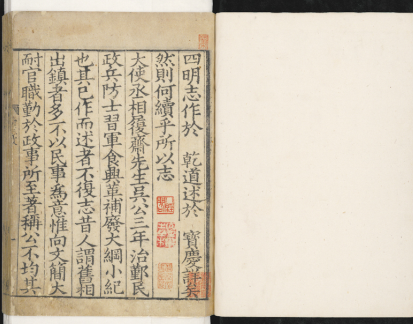

《宝庆四明志》地图

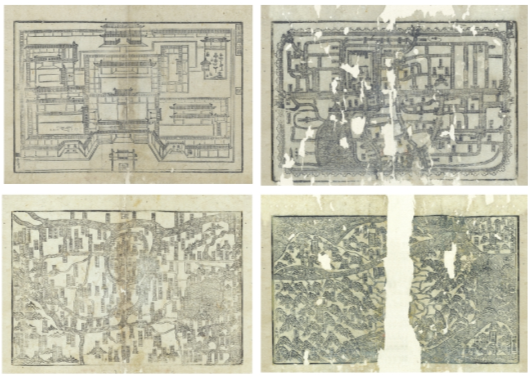

《四明丛书》

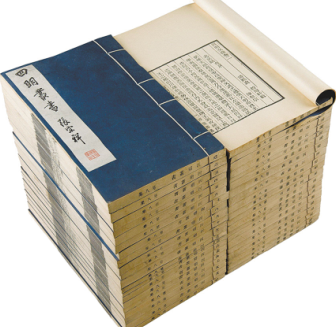

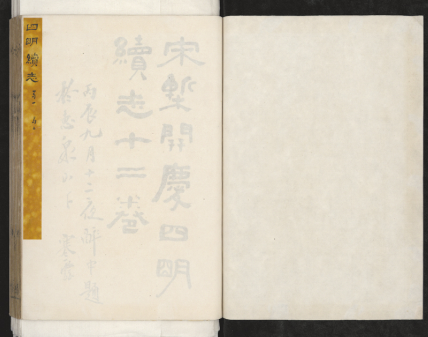

《开庆四明续志》

《四明文库》承续张寿镛先生《四明丛书》编纂宗旨,扩而广之,总汇3000年来今宁波市域历代先贤遗著于一编,以期弘扬乡土传统,光大甬上学术,彰显文化精神,绍续先德懿行,增加时代自信,促进文化建设。

今宁波市境,辖海曙、江北、北仑、镇海、鄞州、奉化六区和余姚、慈溪、象山、宁海四县(市),陆域面积为9816平方公里。宁波襟山面海,独占形胜,处长江、钱塘江出海口之南缘,沃壤宜耕,农作丰饶,海疆广袤,渔业兴盛,自上古以来,即为古越人生存乐土。河姆渡遗址的发现,证明7000年前宁绍平原渐成陆地之时,先民已掌握稻作技术,于建筑、制陶、髹漆、纺织、舟楫及动物驯养诸项生存技能,皆足胜任,写下中国上古文明的光辉一页。近年发掘井头山遗址,更将宁波地区人类活动史和文明发展史推至距今8000年前。在漫长的夏商周时代,宁波是古越国的一部分,其发展虽随时代进步,但明显落后于邻近的会稽地区。汉魏时期,特别是东晋南渡以后,中原士人大批迁居南方,为苏南、浙江的经济文化繁荣带来巨大动力。宁波地方也得北方文化的沾溉,惟变化稍逊于邻近各州。究其原因,一是其时宁波市域还仅是以绍兴为中心的越州的边缘县份,没有得到足够重视;二是中原士人入浙,一般选择两条道路前往浙东浙南,或沿剡溪前往天台,或溯富春江经桐庐、金华前往永嘉(今温州)一带。当然,高峻的四明山也限制了句章与吴越各地的来往。

隋及唐初,浙中行政区划几度变化,影响很短暂。开元二十六年(738年)7月,江南东道采访使齐�(675―746年)奏请将�县划分为慈溪、奉化、�县、翁山四县,别立明州以统之。因其地有四明山,故名明州。至四明山之命名,唐陆龟蒙曾述道士谢遗尘之说云:“今为子语吾山之奇者。有峰最高,四穴在峰上。每天地澄霁,望之如牖户,相传谓之石窗,即四明之目也。”(《松陵集》卷五《四明山诗序》)慈溪首任县令房管(697―763年),亦为有唐名臣。明州初置,州治在小溪(一说今鄞江镇)。至大历六年(771年),�县县治移至今三江口一带。至长庆元年(821年),明州刺史韩察又请移改州治到�县县治之所。

唐代是明州文化独立发展的起步阶段。余姚虞氏是南朝以来的文化世家,虞世南的书法、诗文在唐初皆享盛名,著作今存《北堂书钞》和《帝王略论》,只是他的主要成就完成于中原。陈藏器《本草拾遗》是对唐初苏敬《唐修本草》的全面补遗,代表玄宗时期本草学的最高成就。儒家学者有孙合,后人辑有《孙拾遗文纂》,但影响有限。佛家著作存世则有马祖弟子法常的《明州大梅山常禅师语录》(日本金泽文库有旧抄本,今存横滨称名寺,《金泽文库研究纪要》第十号日置孝彦撰《明州大梅山常禅师语录之相关考察》附有校录本)、胡幽贞《大方广佛华严经感应传》一卷(收入《续藏经》)。这一时期明州港成为中日之间交往的重要港口,来唐日僧有多种从明州携归书目存世。五代时期中原战乱频仍,越中则因钱氏割据而得保太平繁荣,其时佛教发展尤称鼎盛。名僧延寿曾驻锡明州雪窦寺近十年,所著《宗镜录》堪称隋唐佛学之集大成著作。岳林寺僧契此诗偈虽杂有传说色彩,其形象后来成为弥勒化身,也与明州民间浓厚的弥勒信仰密不可分。

宋代是明州文化重要的发展时期。相对来说,北宋时期的明州还只是海隅小州,虽有王安石这样的名家曾知鄞县,一流大家毕竟还不多。南宋定都临安,明州得地利之便,一跃而成天下之文化重镇,在中国学术文化史上留下不朽的记录。先从佛教说起。四明尊者知礼弘传天台学术,慈云大师遵式兼融天台、禅宗与净土,在宋初皆各树一帜。雪窦重显以颂解公案弘传云门禅风,大慧宗杲倡导看话禅,使阿育王寺道法大盛,宏智正觉则在天童寺倡导曹洞之默照禅,一时丛林兴盛;普济禅师浮海普陀,后汇聚禅宗灯录编为《五灯会元》。宋元间日僧荣西、道元西来,且最终完成禅宗在日本的传衍,明州为重要枢纽。宋代公私讲学之盛,明州亦际遇风云,鼓舞积累,至南宋有众多大家出现。慈溪人杨简,世称慈湖先生,是陆九渊心学的传继与光大者。朱子后学则以黄震(字东发)最著名,所著《黄氏日抄》于程朱学术众多论题皆有所推进,史学上也有独到建树。南宋四明楼氏、史氏家族皆以文化、经史传家,历200年不衰,于南宋朝政参与掌控度很高。这一时期的一流学者与文学家还可以提到楼钥、高似孙、吴文英等大家。经此300年之养育,到宋元之际出现所谓浙东三大家,达到文史之学的巅峰,其中王应麟是鄞县人,胡三省习传为天台人,其实占籍宁海中胡村,马端临也曾担任慈湖书院山长。王应麟著作众多,尤以《困学纪闻》《玉海》之贯通古今,以条辩考据,讨论治要,名重后世。胡三省历经磨难,终于完成《资治通鉴》全书之音注,以博通淹贯闻名。此外,还有两类著作应特别提到。魏岘著《四明它山水利备览》虽然篇幅不大,却是不可多得的有关水利工程实施技术的科学记录。习见《宋元四明六志》虽然刊刻于清代,但含南宋志三种、元志三种,其中所涉地方设置与管理的大量第一手珍贵记录,在同时代无可伦比。明州也是保存宋元方志相对完整的唯一一州。

元代统治中国不足百年,在文化上过渡色彩较明显。就庆元路来说,最明显的变化是海外贸易的增加与程朱理学的普及。后者以程端礼、程端学为代表,弘传朱学,崇尚义理与节气。前者则与蒙古帝国的世界格局有关,在庆元则更集中于与日本的经济文化交流。其中无学祖元与一山一宁之东渡,对日本五山禅学影响极大。学术文化除前述浙东三大家的主要成就完成于元初,著名诗人戴表元、袁桷、张可久皆卓有成就,高明在鄞县完成南戏四大戏之一的《琵琶记》,更值得大书特书。

明初,庆元路短暂恢复称明州府。洪武十四年(1381年),鄞县学者单仲友称州名与国号同,请求改名。明太祖朱元璋允其所请,请他提供一些佳名,单仲友说道“状元出定海”之童谣,太祖接云:“海定则波宁,是宜改名宁波。”明代宁波百业兴盛,城市富庶,带动学术文化的高度繁荣,其中对全国有特别重大影响的,可举三事。一是宁海人方孝孺(1357―1402年)平生讲学以气义为砥砺,在政权剧变中坚守名节,绝不屈服于暴政,以被诛十族的惨烈代价,写下儒士的人格坚守。明代政治氛围少有清朗之时,而儒士坚持读圣贤书,以名节为重,方孝孺足为楷模。二是余姚人王守仁(1472―1529年,号阳明)倡导心学,纠正程朱学术之偏差,其学说以“心即理”“致良知”和“知行合一”为核心,强调自我观照,重视道德修养与实践,倡导以本体良心区分事件善恶,发挥良能,重新认识与改变世界。阳明学术震动明中后期思想界,给程朱理学构筑的世俗教条与精神权威以极大冲击,甚至影响到清末和日本幕末的思想界。三是范钦(1506―1585年)天一阁之藏书。中国藏书文化源远流长,各代公私皆臻兴盛。范氏以一家之力,能卓立东南,典范百代,重要原因是有一套严格的管理措施,从如何防潮湿、防火灾的举措,到为后代制定严格的族规阁禁,都能得到落实执行。当然,其大量收藏明代地方志和登科录,保存乡邦文献,保持鲜明特色,适度为学者提供阅读方便,也是重要原因。明代宁波人的著述数量巨大,这里不一一列举,仅述此三例,可知其学术文化已具备转移风气、影响士林的巨大作用。

清廷入主中夏,江南反抗最烈,浙东则以钱肃乐、张煌言等为首,拥立鲁王监国,以宁波、舟山为根据地,坚持抗清斗争近20年,一度率军进取南京、芜湖,军威震动东南。虽终失败,但带动诸多以出家、归隐为名的不合作行为。清代宁波的学术文化,正是在这种风气下展开,其中最重要的是浙东史学三大家的出现。黄宗羲(1610―1695年)也富藏书,更重要的成就还在史学,所著《明儒学案》《宋元学案》,对宋、元、明三代学术作了全面系统的总结,所著《弘光实录抄》则重在保存南明史事,所编《明文海》则欲存有明一代文章典册,所著《明夷待访录》对君权神授提出质疑。今人以其为清初启蒙思想家,良有以也。万斯同(1638―1702年),为公认的明史学者,曾以布衣参与《明史》编纂,《明史稿》五百卷皆得其手定。全祖望(1705―1755年)最主要的成就是记录清初抗清人物之逸事,以存文献;在翰林院首据《永乐大典》辑遗书,直接影响后来《四库全书》之编修;续修《宋元学案》、七校《水经注》、编纂《续甬上耆旧诗》,皆见其学力深厚。其他史家,可举者还有邵廷采、邵晋涵等。经学名家者则有万斯大、姜炳璋等。还应该说到朱舜水(1600―1682年,名之瑜),抗清失败后逃亡日本,开创江户学派,倡尊王攘夷之说,成为近代日本明治维新的思想资源之一。

明末西学入华,宁波也曾得风气之先。现知黄宗羲曾向西洋传教士学习天文历算知识,其子黄百家更为我国介绍哥白尼日心地动学说之第一人,又曾介绍西方用望远镜测天的诸多发现,以及气象成因和光学仪器。邵昂霄《中公历考》等书,也都成于宁波开埠以前。

道光二十年(1840年)鸦片战争爆发,英军两次进犯定海,宁波军民进行了坚决的反抗,葛云飞、王锡朋、郑国鸿、朱贵等将领为国捐躯,可歌可泣。其后五口通商,宁波开埠,学术文化风气也发生重大变化。其中近代资本主义的兴起,使甬帮成为势力强大的商业力量,其领袖叶澄衷等是这一时期的风云人物。在一系列反帝救亡的运动中,从新政到预备立宪,从保皇维新到光复革命,宁波人士都是当仁不让的中坚力量,其中光复会的核心成员主要来自宁、绍、杭三地。近代历史上,宁波的各行各业都发生过适应时代的变化,学术文化亦不能外。诗人如姚燮,对抗外死难者多加表彰歌颂,对外国侵略和民生疾苦,也多加反映。诗人王治本四度旅行日本,留下大量东瀛纪行诗。所修地志如《宁郡城河丈尺图志》《牟山湖志》,皆用西法精确测量,准确描绘,以解决纷争,记录备考。西方宗教之传入宁波,则以明末为嚆矢,至清大盛,开埠后尤蔚然成风。清廷采取既宽容以师其技,又严禁其思想传播的策略,所起作用很有限。宁波是近代西学引进并扩散的重要据点,相关出版品和译介品数量巨大,也都值得注意。

综上所述,宁波虽偏处华夏东南一隅,建州也晚,但自唐宋以来,英贤辈出,文化昌明,发时代之强音,领风气之变化,在中国学术文化史上,写出浓厚而有重大意义的篇章。总汇四明历代文献,明人郑真、清初黄宗羲已有所见,至近代方得具体实施。1931年,鄞县人张寿镛(1876―1945年,号约园)自财政部次长去职后,担任光华大学校长的同时,发愿编次宁波历代文献为《四明丛书》。计划用时10年,编书十辑。每一辑成,他皆亲撰总序,介绍本辑各书内容,包括作者生平及有关评价。每一书之前后,则亲撰序跋,说明编辑依据、刊刻始末,亦略存人物评骘、沧桑感慨。全书体例划一,校勘认真,避免错讹,用力甚勤。至其去世,仅刊成八辑,凡收书178种,总计1177卷。最后两辑,他已列出书目,完成部分文稿,未能蒇竣,赍志而殁。张寿镛先生以对乡邦文献之满腔热忱,穷年累月,皓首穷经,成此巨编,其精神诚足典范桑梓,感动来者。

多年来,宁波出版社致力于宁波历史文献的搜考、编订、出版,以期赓续张寿镛先生未竟之业,推动宁波地方文献之研究。积累渐丰,所得亦多,适逢文明昌盛,百业繁荣,文献竞出,学人踊跃,乃有总汇宁波自上古至近代全部文献于一编之规划。这一设想得到宁波市委、市政府的大力支持,得到宁波地方文史研究者及海内外甬籍学人与各界仁人的热烈赞同。2021年5月10日,《四明文库》编纂出版第一次学术委员会会议在宁波出版社召开,与会学者就编纂出版的一系列重大问题形成初步共识。

以上略述宁波学术文化之发展大端和《四明文库》编纂之缘起方略,所涉甚广,不能周备,略举�纲,以待斧削。尚君先世居慈溪青林,先祖从业沪上,自幼饱聆甬音,长怀桑梓。承诸同仁不弃,忝任学术委员会主任,自觉才疏学浅,难以胜任。然宁波既为我祖业所在,又适逢此文化盛事,自当勉效绵薄,期有所成。《四明文库》的出版兹事体大,任重道远,遥想约园先生当年“以一人之力而欲尽刊一郡遗书,如蚊负山,几何能济”之艰辛,尚存一息,未曾轻言放弃,吾辈生值升平,得缘襄助此乡邦文献巨制之编纂,诚幸事也,能不砥砺奋发,指期观成乎?宇内学人,幸有以垂教赐正焉。

《四明文库》:让书写在古籍里的文字“活起来”

《四明文库》是全面搜集、汇编宁波历代典籍的乡邦文献集成性丛书,是宁波历史上编纂最为系统、出版规模最大的地方文献总集。此次出版的首批图书为《四明文库・甲编・史部・地理类》中的府志、山水志文献,共29种28册。在新时代背景下编纂出版《四明文库》,是表达宁波文化内核、提升宁波城市软实力的重要举措,可以实现宁波历史文献的再生性传承,多层次、宽口径满足学术研究、普及推广等不同读者需求,实现传统古籍和地方文献的创新性转化,让书写在古籍里的文字“活起来”。

《四明文库》计划分甲、乙、丙三编出版。甲编为古代文献编,又分经、史、子、集、丛五部;乙编为近现代文献编;丙编为当代学人著作编。此次出版的首批文献属于“甲编・史部・地理类”,后续5年内,将渐次完成甲编其他文献的出版工作,并着手启动乙、丙两编的出版进程。项目组建了以复旦大学资深教授陈尚君先生为主任的学术委员会,汇集古籍版本、地方文史研究等方面的专家学者20余人,从底本采集、图像处理、图书印制、提要撰写等多方面攻关创新,保证一流品质。同步上线数字化平台,实现数据全文本化和图片索引,满足阅读、检索、图文对照等多种需求,发挥数字技术在宁波历史文献保存、整理、研究和传播中的巨大作用,推动地方文化创新发展和传统出版转型升级。

《四明文库》将对构建“宁波学”体系起到基石柱础的作用。项目将通过出版学术论著、举办学术研讨会、打造地方学研究平台等手段,围绕“宁波方志文献研究”“《四明丛书》研究”“天一阁访归书研究”“‘宁波学’的构建与阐释”等主题,大力揭示《四明文库》的学术价值和出版价值,逐步奠定《四明文库》在专业领域的学术地位。

《四明文库》的编纂出版是宁波向全国乃至世界表达学术文化自信的舞台。“宁波学”体系的构建既是对宁波学术文化的浓缩提炼,也是对宁波城市形象和文化底蕴的全面展示。项目将拉动一批重量级的研究成果,文献筑基,学术助力,进一步挖掘宁波地方文献和文化内涵,创立并光大“宁波学”。