- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

在故事中感知奋斗者的拼搏精神

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-04-29

□本报见习记者 齐雅文

防疫物资搬运分发、核酸检测现场秩序维护、信息核对……当前,全国多地疫情防控形势严峻,各地社区工作者、民警、志愿者等人,每天用自己的认真负责提供着最好的疫情防控保障,奋斗、坚守、劳动是他们此时的真实写照。一直以来,体现奋斗者、劳动者美好精神品质的图书层出不穷,把目光放到身边目之所及的普通人身上,典型事迹加上鲜活的故事讲述,他们的形象也被刻画得栩栩如生。因此,那些将视角对准奋斗者、劳动者的图书中,他们的奋斗故事和人格品质也更容易获得读者的青睐。

典型人物事迹 奠定整体基调

要想深刻体现奋斗、劳动的关键词,图书主人公的选取十分关键。通过采访记者发现,众多荣誉称号的获得者是此类图书人物的首选。

2019年,于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦被授予“共和国勋章”,8位“共和国勋章”获得者身上初心不改、矢志奋斗、无私奉献的精神品格在全社会大力弘扬。“共和国功勋”丛书(浙江人民出版社)邀请国内报告文学知名作者,共同组成强大的作者阵容,采访功勋人物及其亲友,用一个个真实、生动、鲜活的故事讲述功勋人物的励志人生之路,是一套既权威又有温度的可读性强的优秀现实主义作品。目前已经出版的《田间逐梦:共和国功勋袁隆平》和《一生为农:共和国功勋申纪兰》便已经收获颇多好评。

《田间逐梦:共和国功勋袁隆平》是“共和国功勋”丛书出版的首本图书,主要讲述了袁隆平60余年来如何秉持初心,致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出的巨大贡献。《一生为农:共和国功勋申纪兰》由一个个关于劳动者的故事串联起来,放羊、打坝垒堰、填沟“造平原”……一个个真实还原的故事和细节描写,将申纪兰的人物形象塑造得生动无比。

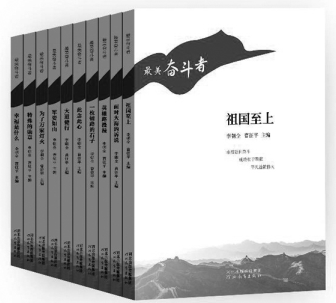

2019年,在新中国成立70周年之际,中央宣传部等组织开展“最美奋斗者”学习宣传活动,评选表彰新中国成立以来涌现的英雄模范,278个先进个人和22个先进集体被授予“最美奋斗者”称号。《最美奋斗者》(陕西师范大学出版总社)和“最美奋斗者”丛书(河北教育出版社)便是在这一背景下策划出版的。

从150部描写“最美奋斗者”事迹的报告文学中精选出80篇,“最美奋斗者”丛书就此出版。“最美奋斗者”丛书以富有艺术魅力的文学表现手法,精心刻画人物形象,增强了人物的性格、精神特质,从而体现人物不懈奋斗的真实性与感染力。参与《最美奋斗者》编写的作家均为报告文学领域的著名作家。《最美奋斗者》聚焦陕西籍“最美奋斗者”,陕西师范大学出版总社大众文化出版中心编辑马凤霞说:“我们想让读者走入这些大国工匠的日常,了解他们对初心和使命的坚守,见证他们的成长历程,从而传达一种向上、向前的力量,激励新一代年轻人奋发有为、攻坚克难。”

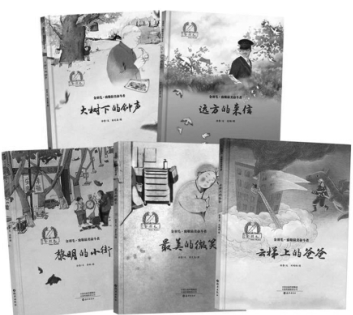

在新的历史时期,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,引导青少年树立正确的劳动观,具有极强的现实价值和教育意义。如何以儿童喜爱的方式讲好中国故事、讲好奋斗者的故事?“金羽毛・致敬最美奋斗者”系列绘本(海燕出版社)应运而生,这套写给孩子们的劳动精神启蒙绘本,以温暖感人的故事引导青少年树立正确的劳动观。

鲜活表达彰显人物品格

选好了典型人物,如何突出他们作为奋斗者、劳动者的美好品质?这些图书选择从多方面下功夫,从而彰显核心主题。

《田间逐梦:共和国功勋袁隆平》从1953年夏天袁隆平大学毕业、赴安江农校任教一直写到袁隆平去世,时间跨度近70年。浙江人民出版社时政中心主管余慧琴告诉记者,书中,作者陈启文力求“还原真实的袁隆平”,用大量第一手资料,全面、真实、深刻地展现袁隆平为科学奋斗的一生,脉络清晰地向读者呈现了“杂交水稻之父”袁隆平的逐梦之旅,完整展现了一代科学家的奉献精神、家国情怀。袁隆平的奋斗和劳动,是读者跟随他的人生轨迹而逐步感受到的。

浙江人民出版社编辑陶辰悦表示,《一生为农:共和国功勋申纪兰》有两大特色:一是接地气,作者长期在山西生活、工作,为了写好本书,作者采访了包括申纪兰、西沟村党支部及申纪兰故交在内的大量人物,积累了丰富的第一手资料。写作上文笔细腻,文风贴近生活。二是周期长,本书对申纪兰一生的各个时期做了较为均衡的着墨,尤其是书中描写申纪兰老人晚年矢志不渝地为家乡出力献策、勤恳低调、永远跟党走的故事,令人感动。

注重细节往往更容易打动读者。马凤霞坦言,读者很难通过堆积的资料和一堆反映成就的数字抵达人物的内心,更难产生阅读共鸣。“我觉得《最美奋斗者》打动我的地方,就是比较实在、细致,虽然一本书容纳了10个‘最美奋斗者’的事迹,但它并不是表面化的、框架的内容,每一个人物都具体而生动,他们都是平凡的人,不做作也不虚饰,说着平平常常的话,做出‘惊天动地’的事。”马凤霞说。

“最美奋斗者”丛书中的人物既有个体,也有群体,选取的人物比较广泛、有代表性。河北教育出版社党委书记、社长董素山介绍,“最美奋斗者”丛书一方面注重细节和情节的挖掘,运用人物对话表现人物形象,让人物形象更加丰满。另一方面突出人物崇高的精神品质,一代代传承下去。此外,选取著名报告文学作家创作的报告文学作品,文学价值较高,可读性也更强。

在“金羽毛・致敬最美奋斗者”系列绘本中,儿童文学作家徐鲁通过环境描写、心理描写、动作描写等表现手法完成对人物的塑造,在生动曲折的故事中有对消逝的童年的追忆,有不事雕琢却震撼人心的自然美,以及由此而产生的淳朴厚重的人情美。海燕出版社儿童文学编辑部主任彭宏宇告诉记者,徐鲁并未平铺直叙这些普通劳动者的贡献,而是以第一人称旁观者的叙事视角书写这些职业的平而不凡。此外,徐鲁以旁观者的亲身经历讲述主人公的故事,使故事情节的亲切感和可信度大幅提高,拉近了读者与文本的距离。

多方配合凸显奋斗主题

要体现“奋斗”“劳动”的主题,此类图书的内容在人物和主题的选择上有哪些需要注意的地方?对于这样的问题,大家有着多种共识,基本体现为人物的典型性、内容的真实性和表达的可读性。

在余慧琴看来,至少有三点是需要留意的。第一是所选人物是真典型和行业翘楚,就像一说到杂交水稻,就会想到袁隆平。第二是讲述内容要真实,《田间逐梦:共和国功勋袁隆平》是纪实文学、报告文学,真实的人物最可爱,真实的内容才动人。第三是要有可读性、文学性,这就比较考验作者的功力,可读性强的作品有机会让更多的读者看到并喜爱,从而达到宣传、弘扬该典型人物的目的,文学性会让作品达到潜移默化育人的效果,从而提高这本书的社会价值。陶辰悦则认为,编写此类图书,梳理其生平事迹是一方面,能够充分展现人物的精神风貌可能更为重要。

马凤霞表示,首先在人物选择上还是要“接地气”,比如《最美奋斗者》中的人物,在成长的路上都有自己的烦恼和纠结,也有面对家人的愧疚,面对朋友、同事不理解时的委屈,正因为如此,当场景转换到他们面对危险工作的义无反顾,面对名利、赞誉的淡然时,才显得更加真实和难能可贵。这样真实、立体的人物才更贴近读者,激发读者的阅读共鸣。在主题选择上,《最美奋斗者》中涉及建党百年来社会发展的各个领域。“本书就是想传达这样一个信息:无论身处什么行业、什么岗位,只要有一股不认输的钻劲儿,有坚持不懈的韧劲儿,一定能实现自己的价值。”

董素山同样认为,此类图书在内容上,一定要选取那些能够经得住时间考验的人物和主题,弘扬社会主义核心价值观,选取人物的崇高精神和价值追求能够激励人们,让人们自觉地把自身的前途命运同国家和民族的前途命运紧密联系在一起,激励人们把对美好生活的向往作为奋斗目标,撸起袖子干、挥洒汗水拼。

不同于其他同类型的图书,“金羽毛・致敬最美奋斗者”系列的读者群体是儿童。因此,使故事让儿童看得明白、看得投入就十分重要,也是此类图书在内容打造上的重点。“金羽毛・致敬最美奋斗者”系列的选题立意便独特而又贴近儿童生活,符合儿童的认知特点。彭宏宇告诉记者,有的职业与孩子息息相关,“金羽毛・致敬最美奋斗者”系列的文、图作者通过文学性的描述及具有审美价值的插图,更容易让孩子了解这些职业的辛劳与奉献。有的职业是孩子不太熟悉的,如偏远地区的邮递员,作品以明晰的故事线索、浅显而生动的语言实现叙述的功能,而插图通过人物写实与景物写意相结合的手法,让读者对邮递员这一职业有了立体而形象的认识。

书摘

快些!再快些!

黄大年总是嫌时钟走得过快,嫌天太短,嫌日历太薄,只有抓紧分分秒秒,才能将日子“加厚”。他来不及跟为他丢掉诊所赋闲在家的妻子说说话,来不及给远在英国的女儿打电话,来不及换下已经很旧的衣服,人们总是听到他快而坚实的脚步笃笃响,背着黑色双肩包,像一位着急赶车的旅行者。

白天开会、洽谈、辅导学生,忙得团团转,黄大年唯一自由支配的时间便是晚上。一年有一少半时间都在出差,别人休息时,他正在飞机上。秘书王郁涵已经习惯,黄大年总是让她“买最晚一个航班”飞来飞去,在流动办公室继续办公。

快些,再快些!

早起要快,用冷水快速洗脸,快速喝一杯黑咖啡,转头便扎进小山似的资料中,仿佛他就是材料的一部分。

中午要快,大家都去食堂,他仍在电脑前噼里啪啦敲击,眼睛盯着电脑屏幕喊一声:“两个烤苞米!”没有苞米,他便从书包里掏出两片皱巴巴的面包。

下午要快,他用最简洁最能解决问题的语言,将办公室门口的长队“缩短”,认真回答校内校外的科研机构专家学者向他请教的问题。

半夜要快,不管是在飞机上还是在办公室加班,黄大年永远脑不停、手不停。那些星星透过玻璃跳进来亲近黄大年,在屏幕上不停地眨眼。前半夜很快过去,后半夜则是他解决突发重大事件和“疑难杂症”的专用时段。比如,我国投入120多亿的海上油田出现外国“蛙人”捣乱,他立刻“支招”;比如,某军事基地出现“异常”,黄大年迅速转达解决办法……

――摘自“最美奋斗者”丛书

袁隆平的“禾下乘凉梦”,是一个早已被广泛传播的梦,但各有各的讲法,有人说是他儿时的梦想,有人说是他在杂交水稻刚刚研究成功时的梦想,还有人说这是一个老人的梦想。而我亲耳听袁隆平先生说过:“我在年轻时做过一个好梦,我梦见我们种的水稻,长得跟高粱一样高,穗子像扫把那么长,颗粒像花生米那么大,我和几个朋友就坐在稻穗下面乘凉……”他说,做过两次这个梦,年轻时做过,年老时也做过。一个有梦想的人,也许从未老过。每次讲起这个梦,他那双闪烁发亮的眼睛里,都会闪现着孩童般奇异的梦幻色彩。

回首中国杂交水稻一路走来的历程,从三系法、两系法到超级稻,从超级稻的第一期到第四期目标,从最初的亩产500多公斤到现在示范片平均亩产突破1000公斤大关,作为首席专家和总设计师的袁隆平,每取得一项科技上的突破,从未归功于自己名下。他首先想到的是国家的支持和团队的力量,并从政策和科技这两大支撑予以诠释:“一方面是杂交水稻一直在国家的强大支持下不断长大,一方面是参与杂交水稻攻关的科研团队非常优秀,非常有战斗力,敢于勇攀高峰!”

――摘自《田间逐梦:共和国功勋袁隆平》