为文化瑰宝的守护者而歌

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-03-25

□徐鲁

位于祁连山下、河西走廊西端的敦煌莫高窟,又叫“千佛洞”,是古代丝绸之路上一处宝贵的历史文化遗迹。中华历史之美、山河之美、文化之美,皆体现在这处隐藏在大沙漠里的文化瑰宝之上。它是一个千古之谜,一个历史传奇,一座艺术宝库,也是一部灿烂夺目的古代文化的史诗。

1943年3月,一位从巴黎里昂美专学习归来的画家常书鸿,骑着骆驼来到敦煌。第二年元旦,国立敦煌艺术研究所成立,常书鸿担任所长。新中国成立不久,1951年,国立敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,常书鸿仍任所长。新中国的敦煌文物保护、维修与研究事业由此开始,这座瑰丽的文化藏宝洞也有了真正的守护者。

从常书鸿开始,后来一代代来到莫高窟工作的艺术家,及从事文物保护、修复和研究的专家学者,都有了一个共同的名称:敦煌守护者。常书鸿的女儿常沙娜,从小跟随父母亲在敦煌长大,耳濡目染着莫高窟艺术,14岁开始和父亲一起临摹莫高窟壁画,学习传统文化和绘画艺术,成年后成为著名艺术设计家和艺术教育家,先后在清华大学营建系、中央美术学院实用美术系任教,1982年担任中央工艺美术学院副院长等职。常沙娜被人们尊称为“敦煌的女儿”。

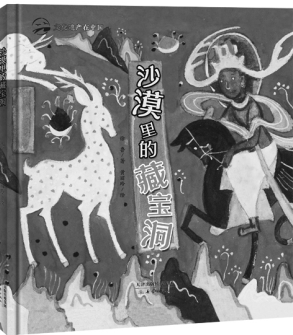

图画书《沙漠里的藏宝洞》,是我和插画家黄丽玲合作,献给开凿敦煌莫高窟的古代先贤和莫高窟文化艺术守护者们的一支赞歌。在故事里,我采用了古今两个时空、古今两组人物交互出现,两条故事线索并行推进的讲述方式,向读者展示了莫高窟前世今生的故事。围绕着两条故事线索呈现在读者面前的,有色彩灿烂而造型瑰丽的莫高窟艺术风情;有古代先贤不辞艰辛、作善知识,开凿出第一个洞窟的非凡创举;有古代的战乱和近代的西方冒险家给莫高窟带来的一次次厄运和沉痛的创伤;更有新中国的敦煌守护者们,以莫高窟为家,风餐露宿、披星戴月,为守护、修复和研究这座文化宝库而付出的艰苦努力。同时,为了增强图画书的儿童意趣,我在古今两个时空、两个故事里,特意写了两个儿童人物形象:一个小和尚,跟着老和尚一起,亲眼见证和参与了第一个洞窟的开凿,以及莫高窟诞生之初的人情怡怡的景象;一个小女孩,是在莫高窟长大的“敦煌的女儿”,参与和见证了对莫高窟艺术的守护、修复与珍爱。小女孩的形象,贯穿了整个故事;她的观察和讲述,成为故事展开的视角。

亚里士多德曾说过,美比历史更真实。要用短短3000字的篇幅,给孩子们讲述斑斓多彩的莫高窟文化,讲述莫高窟1600多年的前世今生,可真不是件轻而易举的事。所以,我在构思之初,就确定把“历史”推到背后,化繁为简,而把莫高窟的“美”放在第一位,成为主角。3000字的文本,加上40页图画,尽量做到把古今人物、故事、地理、历史、文化、艺术、知识,以及爱国情怀等元素融为一体,让小读者在浓郁的传统文化风情中,感受和领略到敦煌和祖国的历史之美、山河之美、文化之美。

一代代为建造莫高窟付出了心血和生命,却没有留下名字的匠人和艺术家们,正是有了他们的守护和付出,才让这片大沙漠上永远闪耀着艺术和美的光芒,也闪耀着信念、敬畏与文明的光华。能为他们歌唱是我的荣幸,为中国文化瑰宝的守护者而歌的人,不也应该成为文化与美的崇拜者和守护者吗?

《沙漠里的藏宝洞》

徐鲁 著

黄丽玲 绘

新蕾出版社

2022年1月出版