- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

赤子情深终未改

――穆青的新闻足迹

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-08-20

□穆东平 穆晓方 穆晓枫 穆也平

穆青的部分著作。

穆青(右)与植树模范潘从正。

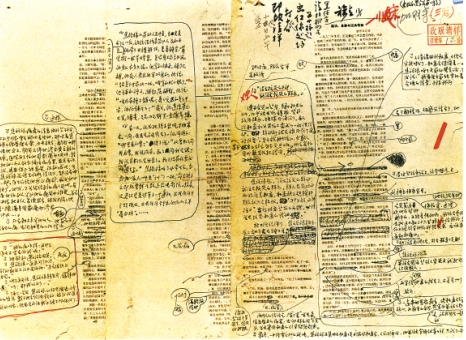

通讯《县委书记的榜样――焦裕禄》修改稿。

2021年,是中国共产党建党100周年,也是我们的父亲、著名记者穆青诞辰100周年。作为党培养出来的第一代记者,穆青一生几十年的新闻足迹走遍祖国的大江南北。他用手中的生花妙笔,谱写出了一篇又一篇荡气回肠的时代华章。

一

1937年“七七事变”后,日本鬼子大举进攻中原,所到之处,生灵涂炭,然而在民族危机的关头,有许多不屈的灵魂奋起抗战。

16岁的高一学生穆青愤然投稿开封的报纸。他写道:“1937年没有芬芳,没有花香,等待我们的将是弥漫全国的抗日烽火,将是决定民族生死存亡残酷的斗争。”

共产党员梁雷老师也匆忙赶赴晋西北抗日前线参加战斗。临行前,他嘱咐穆青和他的同学们:去山西找八路军,参加抗日斗争!

1937年12月,穆青和杞县大同中学的四个同学从河南北渡黄河来到山西临汾,参加了彭雪枫领导的八路军学兵队。三个月后,他被分配到120师358旅的“战火剧社”担任文化教员。

几年艰苦卓绝的战争经历使穆青迅速成长为一名坚强的八路军战士和坚定的共产党员。他把在前线的所见所闻写成第一篇战地通讯《红灯》,发表在延安《八路军军政杂志》上。

在1940年抗日战争最坚苦的日子里,党组织决定保存部队中的一批知识分子,抽调穆青去延安学习。他选择了延安鲁艺文学系。

在延安鲁艺,穆青得到周扬、茅盾、何其芳和周立波等名师的亲身教诲。他如饥似渴地汲取着丰富的世界文学营养,大大地提高了自己的文学水平。他创作了《夜船》《夜渡》等小说,先后发表在延安的报纸上,引来鲁艺同学们的一片羡慕。

由于穆青在鲁艺实习期间,深入部队生活采写了通讯《我看见了战士们的文化学习》,受到了正在改版的延安《解放日报》编辑部的重视,专门抽调他去报社工作。从此,穆青开始了他一生热爱的新闻记者生涯。

在陕甘宁边区,穆青采访了劳动模范赵占魁,写下了长篇通讯《工人的旗帜赵占魁》,没想到这篇文章在全国解放区引起巨大反响,人们纷纷掀起学习赵占魁的热潮。穆青第一次感受到了新闻的力量,也为从事党的新闻事业而自豪。

1943年8月,穆青根据对白洋淀水上游击队队长的采访,写下了一篇优美的散文式通讯《雁翎队》。他那诗一样的开头,深深地打动了无数读者的心:

“――鱼儿,游开吧,我们的船要去作战了。

――雁啊,飞去吧,我们的枪要去射杀敌人了。”

二

革命圣地延安将穆青培养成一名优秀的新闻记者,但是对他真正的考验却是烽火连天的战场洗礼。

抗战胜利后,穆青随军转战东北,担任《东北日报》采访部主任。在深入报道东北解放区轰轰烈烈的土改运动之际,他又接到延安的指示,寻找和采访与党中央多年失去联系的东北抗日联军部队。

经过数日的风雪兼程,穆青终于在吉林梅河口镇与周保中将军的抗联部队会合,采写出一万多字的长篇通讯《中国共产党和东北抗日联军14年斗争史略》,第一次将东北抗联可歌可泣的英雄事迹全景式地展现在全国人民面前。

东北大反攻开始后,穆青被派往我军围困长春的前线,写下了《空中飞来的哀音》《月夜寒箫》和《一枪未放的胜利》等著名的战地通讯。

锦州战役结束后,穆青又受命采访了停靠在锦西葫芦岛的国民党起义的“重庆号”巡洋舰。他用两篇通讯《驶向人民的海洋》和《拉开国民党海军黑幕的一角》,报道了“重庆号”巡洋舰的胜利起义过程,并用大量事实揭露了国民党海军的腐败黑暗。

三大战役胜利结束后,穆青又作为新华社的特派记者随四野大军南下,参加了解放全中国的战斗。他一路写下了《在河南故乡》《狂欢之夜》《十里长街》《湘中的红旗》《打到广西去》《界岭夜雨》等一系列鼓舞人心的战地通讯,并将其集结成书,出版了《南征散记》和《湘中的红旗》。

三

全国解放后,穆青被任命为新华社上海分社社长,开始了从农村到大城市,从战地报道到城市报道的记者转型,也开始走上了新闻工作的领导岗位。

面对上海这座中国最大的工业城市、曾经花红酒绿的“十里洋场”,穆青感到十分生疏,如何报道好旧上海的社会主义改造和社会主义建设的成就与经验,是一个延安老记者的新课题。

穆青带领上海分社的年轻记者们深入调查,反复摸索,采写出《访上海资本家荣毅仁》《被旧社会遗弃的人》《六百万人民的管家人》等一系列脍炙人口的新闻报道,在上海乃至全国都产生重大影响,而且培养出一批精明强干的城市记者队伍。

1956年,穆青总结了上海分社的新闻实践,写出了《我们的经验》一书,受到新华总社的表彰和推广,并将他调入北京担任新华社副社长兼国内部主任。

新的领导岗位,使得穆青的才华有了更大的发挥空间。

60年代初,全国进入了“三年困难时期”。穆青来到灾情最严重的兰考县,惊奇地发现这个灾区的干部群众虽然困难重重,但是仍然充满战胜灾害的信心,因为他们认准了一位带领群众战天斗地死而后已的优秀共产党员、县委书记焦裕禄同志。

焦裕禄的事迹令穆青落泪,同时他也感到无比激动。每当国家有难,总有共产党员挺身而出,战争时期如此,和平年代也是如此。他决心一定要把焦裕禄的事迹写出来,告诉全国人民,有真正的共产党员在,再大的困难也能战胜。

采访是感人的,写作是艰苦的。记者必须百分之百地还原历史真实,每一个细节都要真实可信,才能打动人心。

更重要的是,这篇文章要突破当时的很多禁忌,比如是否如实地描写兰考的灾情?是否描写阶级斗争和路线斗争?穆青坚决把这些顾虑否定掉了,他把这篇通讯的题目定为《县委书记的榜样――焦裕禄》,主题就是:共产党是带领全国人民战胜一切灾害的主心骨。

1966年3月,穆青、冯健和周原合写的长篇通讯《焦裕禄》刊登在《人民日报》的头版头条,迅速传遍了整个中华大地。它给全国的共产党员带来了榜样的力量。

“文革”中,穆青被列为新华社最大的“走资派”之一,多次遭受红卫兵的批斗。他的名篇《焦裕禄》也被造反派贴上“试图转移文化大革命方向的大毒草”的标签,成为典型的反党罪状。

对于不白之冤,穆青内心坦然。他相信党最终会还他历史的清白。

否极泰来,十年浩劫终于结束,中国迎来了一个崭新的时代。穆青也重回新闻岗位,担任新华社的副社长和总编辑。

为了抢回10年的损失,穆青拼命地投入到工作中。他为“科学的春天”叫好,他为“拨乱反正”呐喊。他深信,中国共产党必须回到实事求是的正确路线上来,才能让人民看到希望和未来。

1978年初,穆青看到新华社山西分社记者廖由滨给总社发来的一篇稿子,讲述吴吉昌这位全国劳模如何为了完成周总理交给他的棉花增产任务,在“文革”中被造反派打得遍体鳞伤,仍然坚持试种棉花的故事。

穆青被老党员吴吉昌受尽摧残不屈不挠的精神感动不已。他顶住了当时“两个凡是”的政治压力,在原稿的基础上反复修改后,完成了长篇通讯《为了周总理的嘱托》,并将文章的主题清晰地点明在结尾处:“历史翻开了新的一页,像吴吉昌这样的遭遇连同产生它的时代背景,一去不复返了。”

穆青第一次通过新华社的通稿,发出彻底否定“文化大革命”的声音,全国人民都听懂了。

为了彻底清算“文革”极左路线给国家带来的巨大损失,在1981年公审“四人帮”的前夕,穆青与郭超人、陆拂为合写了长篇政论性通讯《历史的审判》,文章通过揭露和批判“四人帮”在“文革”期间犯下的种种罪行,彻底否定了长达10年之久的危害深重的“文化大革命”,为对“四人帮”的历史审判打响了头炮。

四

随着党的十一届三中全会的召开,中国迎来了改革开放的新时代。在一群安徽农民的勇敢推动下,一场农村土地制度的大改革席卷祖国大地。全国各地纷纷冲破禁区,大大地解放了农业生产力,广阔“希望的田野”上一片生机勃勃。

在中原农村长大的穆青,深知这样一场深刻的农村改革,将会给中国社会带来什么样的变化。

他一边组织新华社数支精干的记者小分队深入采访报道农村改革的经验和变化,一边亲自赶赴各地农村实地采访。穆青走遍了全国许多地县,与最基层的干部群众亲切交谈,掌握了大量翔实的第一手资料。

在安徽,他写下《安徽大步赶上来了》《一份省委文件的诞生》《群众为什么喜欢包产到户》《历史性的转折》等多篇旗帜鲜明的新闻报道。

在四川,他和郭超人合写了《中国农村的一角》,尖锐地指出:农村改革的关键是最大程度地解放生产力。

1982年,穆青又来到他熟悉的河南农村。看到党的农村政策在中原大地上焕发出空前的创造力,他激动地连续写出《夏大于秋》《谁见过这样的五保户》《谁有远见谁养牛》《农村经营管理站的诞生》《农民的挑战》《抢财神》和《“光棍村”里的欢乐》等七篇“河南农村见闻”,并把它们称为“欢快的田园交响曲”。

农村改革带给农村老百姓前所未有的欢乐情景,在全国读者中引起了巨大的反响。穆青也被记者们亲切地称为“新华社首席农村记者”。

在河南宁陵县,穆青寻找到了“文革”前他曾采访过的全国植树模范“老坚决”潘从正。老人在“文革”中也被打成复辟资本主义的黑典型,他种的树也被一毁再毁。但是潘从正这位老党员,尽管受尽劫难,始终坚强不屈。“老坚决”坚定地说:“他毁,俺种,他再毁,俺再种!”

穆青为“老坚决”植树防沙,造福子孙的当代愚公精神潸然落泪。潘从正是一代中国农民的典型代表,战争年代离不了他们,改革年代他们更是创造历史的动力。他动情地写下了著名的长篇人物通讯《一篇没有写完的报道》,并与“老坚决”潘从正结下了一生的友谊。

1986年,穆青又为“老坚决”写下一篇感人肺腑的散文《心上的树》。大记者穆青“四访宁陵”,与普通的农民潘从正同吃同住,情若手足的故事,成为传遍全国的一段佳话。

1989年“老坚决”去世后,穆青又亲笔为他书写了墓志铭。

五

轰轰烈烈的“拨乱反正”的大潮还未散去,中国这艘巨轮又在“改革开放”的旗帜下乘风远航。

1982年,61岁的穆青出任新华社社长,担起了“建立世界一流通讯社”的历史重任。

作为一社之长,穆青把追赶世界几大通讯社和培养人才当作首要任务。随着新华社在世界各地建立起更多的分社机构,穆青的新闻足迹也走遍了世界几十个国家和地区。

走出国门,色彩绚烂的世界各地风光令他着迷,各国人民之间很多相通的情感也等待他发掘。出访期间,除了拍摄出大量精彩的新闻和风光照片,穆青还用他生动的文字写下了多篇海外散文。

在意大利,他写下《在斜塔下》《十月的罗马》《水城威尼斯》《佛罗伦萨的启示》《最后的晚餐》《西西里木偶》。

在奥地利和德国,他写下了《维也纳的旋律》《三个向导》《快乐的赶车人》。

在南美,他写下《在瀑布之乡》《法蒂玛》《昌昌和“芦苇马”》《神秘的马丘比丘》《阿丽小姐》等。

在埃及,他写下了《金字塔夕照》。

在美国,他写下了《感恩节和圣母节》。

穆青这些优美的海外散文一经发表,便深受广大读者的喜爱,许多报刊电台都争相转载选用。

1988年,穆青在审阅记者稿件时,发现了一篇记叙河北蠡县辛兴村党支部书记阎建章带领群众大搞改革脱贫致富事迹的通讯。

阎建章这位抗战时期的老党员,拿出当年打鬼子的精神,在新形势下带领全村群众从一穷二白干起,收羊毛,纺毛线,跑市场,让全村在市场经济的大潮中靠羊毛产业迅速致富,同时带动了周围的乡村经济。

这位老支书说过,“共产党虽然是从穷人堆里出来的,但是共产党不姓穷,贫穷不是共产主义,共产党的目的就是共同富裕。”

从阎建章身上,穆青似乎看到了当年白洋淀游击队员的身影,深深为这些老战士老党员的时代精神所感动。他和孟宪俊等几名记者经过反复修改提炼,完成了长篇通讯《改革大潮中的老书记》。

这是穆青在工作岗位上采写的最后一篇人物通讯。

1990年,穆青与当年合写《焦裕禄》的老搭档冯健和周原再次来到兰考县采访,看到听到广大群众依然深切怀念焦书记,痛恨当时干部中的不良作风时,三位老记者很快写出了通讯《人民呼唤焦裕禄》。

穆青写道:“广大群众呼唤焦裕禄,这不是一个偶然现象。他们是在呼唤党一贯同群众血肉相连的好传统,呼唤党的一切为了人民,一切依靠人民的好作风。”

这篇切中时弊的通讯,由新华社播发后,全国各大媒体竞相登载。它为全国的党员干部敲响了警钟,即便放在今天也是一篇党建的生动教材。

1991年冬,以深圳为代表的沿海经济特区遭遇了姓“社”还是姓“资”的质疑,改革开放路线面临着严峻的挑战。面对如此严重的局面,穆青亲自来到对外开放的第一线珠江三角洲,带领年轻记者们做了广泛深入的调查,以他们的所见所闻写下了长篇通讯《风帆起珠江》,为广东进一步的改革开放大声疾呼。

不久后,邓小平同志发表南方谈话,中国大地唱响了改革开放的“春天的故事”。

《风帆起珠江》是穆青在工作岗位上的最后一篇长篇通讯作品。

六

1992年12月,穆青从新华社社长的岗位退下来了,但是他更忙了。

退休的第二年,穆青就将他笔下人物焦裕禄、吴吉昌、潘从正等10篇文章集结成册,取书名为《十个共产党员》。

他在日记中写道:“这是一代共产党员的形象,是二十世纪时代精神的表现,作为一个老记者,我有义不容辞的责任。”

他又写道:“我一生能写出十个共产党员的形象,虽然少些,但可能流传后世,也足以安慰了。”

当年因“文革”的干扰,穆青未能如愿完成《红旗渠》的写作计划。带着愧疚之情,他专程去河南林县看望了当年红旗渠特等劳模任羊成、郭秋英、张买江和李改云,他们共同为已经逝去的其他红旗渠英雄们痛惜不已。

满怀深情,穆青写出了记叙除险英雄任羊成的散文《两张闪光的照片》,多少了却自己的平生之憾。

穆青和植棉劳模吴吉昌也结下了深厚的友谊。吴吉昌身患癌症后,穆青专门把他接到北京动手术,又在出差之际顺道去山西闻喜县吴老汉的农家小院做客,并写下充满深情的散文《涑水情》。

1992年,当穆青得知吴吉昌不幸去世的消息时,饱含热泪写下了一副挽联:

廿载论交如兄如弟涑阳北京千里存知己

一朝诀别我痛我悲人间天上万古有余哀

1994年,穆青发表了长篇通讯《情系人民》,介绍了河南辉县县委原书记郑永和的光辉事迹,完成了他采写焦裕禄和红旗渠后的又一个心愿。

穆青非常珍视与当年的老师、同学、战友、同事的共同革命经历和深情厚谊。他在散文《血洒偏关》《忆雪垠老师》《鲁艺情深》《难忘华山》《挥泪送冷西》中,写下了心中那些难忘的记忆。

从2000年起,穆青在《中国记者》杂志上,连载了他的回忆录《我的记者生涯》。

晚年的穆青,老骥伏枥,激情依在。他以一首《金缕曲 黄山抒怀》时刻激励着自己:

文章不为千金卖,

沥肝胆。

青史巍巍

冰操皑皑。

光明顶上啸天风,

著我炎黄气概。

对群峦,

思潮澎湃。

赤子情深终未改,

欠多少父老相思债。

鬓堆雪,

丹心在。

晚年的穆青,经常将自己最喜爱的座右铭《勿忘人民》书赠年青一代新闻人,鼓励他们热爱党的新闻事业,把青春和才华奉献给人民!

穆青一生的新闻足迹,基本上就是新中国新闻史的缩影。

他一生笔耕不辍,写下了无数新闻名篇;

他始终高瞻远瞩,把握着中国的时代脉搏;

他来自人民群众,永远将“勿忘人民”作为自己的座右铭;

他坚信共产主义,始终弘扬正能量,把党的事业作为毕生追求。

他当之无愧地是中国新闻史上的一座丰碑!