用群体的力量锚定人生坐标

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-07-01

□《工人日报》高级记者、摄影部原主任 于文国

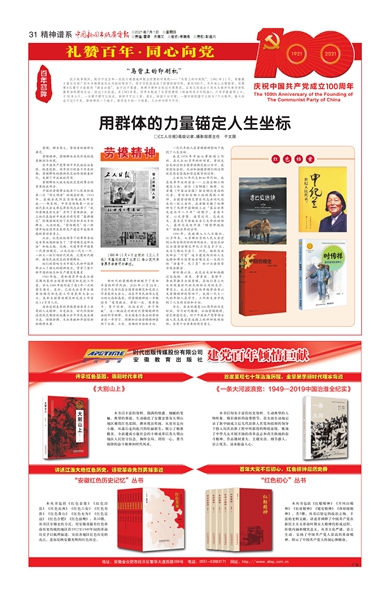

1996年10月4日出版的《工人日报》用整版报道了北京21路公交汽车售票员李素丽的事迹。

劳模,顾名思义,劳动者的榜样与典范。

劳模精神,劳模群体共同价值的高度概括与体现。

在中国共产党带领中华民族浴血奋战、锐意进取、阔步前行的各个历史时期,劳模群体的精神风范始终领跑着时代,发挥了中流砥柱作用。

劳模群体从诞生起就是党的事业的重要组成部分。

中国的劳模事业起源于人民共和国第一次“伟大预演”的瑞金时期。1933年,在瑞金武阳区苏维埃政府所在地――邹家祠,中华苏维埃第一次全国代表大会主席毛泽东同志出席了“武阳劳模表彰大会”并作了重要讲话。会上他代表临时中央政府将写有“春耕模范”的奖旗颁发给了武阳区和石水乡的群众。从这时起,“劳动模范”这一称谓开始延续用在表彰生产建设中成绩卓越的劳动者身上。

此后,红色政权领导下的革命圣地延安等地相继诞生了“劳动模范选举办法”和赵占魁、沈鸿、刘建章等中国第一代劳动模范,以及此后一代又一代、一批又一批引领时代风尚、汇聚时代精神、凝结民族风范的劳模群体。

他们的影响力为中国人民和中国革命注入了强大的精神动力,贯穿了整个新中国的诞生和生产建设发展史。

1950年起,党和国家开始在全国范围内表彰全国劳动模范和先进工作者,并从1989年起形成了每5年一次的固定届次,至今,已经先后召开全国劳动模范和先进工作者表彰大会16次,表彰全国劳动模范和先进工作者达3.4万多人次。

这些受到表彰的卓越劳动者身上共有的人文精神、历史担当、时代价值和道德风范都深刻地展示出中华民族自强不息、顽强拼搏、无私奉献和开拓创新的精神本质。

新时代的劳模精神被赋予了更加丰富的科学内涵。2020年11月24日,习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上,站在中华民族伟大复兴的大局和高度,将劳模精神进一步概括为“爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新、淡泊名利、甘于奉献”。这一概括是对新时代劳模精神内涵的科学阐释,为全国各行各业的劳动者进一步学习、理解和弘扬劳模精神提供了全面、立体、准确的目标和方向。

一代代年轻人在劳模精神影响下找到了人生坐标。

我是1978年开始从事新闻工作的。在从业40多年的时间里,曾经先后采访过的全国劳动模范数以百计。我深深体会到,采访和拍摄劳模们的过程就是感受崇高和深受教育的过程。

上世纪70年代末和80年代初,我在改革开放的前沿――上海宝钢工程建设工地,担任《宝钢报》编辑、记者兼《中国冶金报》驻宝钢记者站的记者,曾经和宝钢工地的高级工程师、全国劳动模范曾乐同志共同吃住在同一批工房内,我亲眼目睹了他那种为了甩掉中国钢铁工业“落后世界先进水平二十年”的帽子,身居斗室、心无旁骛、通宵达旦、忘我攻关,甚至是不惜献出自己生命的拼劲儿,最终完成使中国“精密焊接技术”领跑世界的壮举。

1990年,我被调入工人日报社,30多年来,从首都北京的人民大会堂到山西省西沟村的田间地头,前后采访过全国劳动模范申纪兰同志多少次,我自己都记不清了。但是,她毅然决然辞去“厅官”返乡建设西沟的人生选择和那句经常挂在嘴边且一生践行的“活着干、死了算”的口头语经常浮现在眼前。

新时期以来,我先后采访和拍摄过包起帆、徐虎、李素丽、袁隆平、李斌等诸多全国劳模,在他们身上处处体现着时代的光辉和大写的光芒。事实上,也正是在这些卓越劳动者以及劳模精神的影响下,我国一代又一代的年轻人在学习、工作和生活中找到了人生的坐标和方向。

今天,在庆祝建党100周年的历史时刻,学习时代楷模,弘扬劳模精神,坚定理想信念,对于中国共产党带领全国人民克服前进道路上的种种艰难险阻,具有十分重要的现实意义。