在2021,看《1921》――

以“横截面”视角浓缩展现建党历程

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-06-23

□本报记者 杨雯

党史题材影视作品如何着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事?近日,在由中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心主办的电影《1921》观摩研讨会上,与会者从叙事方式、创作手法、美学特征、影像表达等不同方面探讨了电影《1921》的创作成果与艺术创新,从历史纵深、国际视野、信仰理路、美学逻辑、青春气息、生活质感等多方面给予影片肯定。专家们普遍认为,电影《1921》通过重塑建党初期的革命先驱,重现中国共产党的“红色起点”,重温党的历史上的重要瞬间,为讲好、讲活党史故事提供了生动范本。

宏大背景融合常人视角

作为献礼建党100周年的历史剧情电影,《1921》以微观视角介入宏观讲述,对1921年建党前后社会历史进行“横截面”式回顾,讲述了首批共产党人在风雨如磐中担起救亡图存重任、让中国革命前途焕然一新的故事。

两个小时的电影要把建党这一重大事件呈现出来,需要聚焦、聚焦、再聚焦。《1921》制片人任宁介绍,该片在叙事上有三个聚焦:一是时间聚焦。主题就在1921年这一年。二是地点聚焦。主题放在上海,这里是党的诞生地、初心出发点。“故事的开头出现了维也纳、东京、湖南、北京,但都是为了引出上海,把故事线汇聚到上海,采用了由散到集中的叙事手法。”三是主题聚焦。集中讲一大代表和一大会议。

“聚焦的好处在于可以用很多精力挖掘细节,挖掘此前叙事中没有看到的一面。”任宁说,讲这个故事的目的是为了展现中国共产党成立的必然性,但选择小切口进入,给这个故事增加了难度。

中国文艺评论家协会顾问路侃用“风起云涌、波澜壮阔”来形容影片的整体基调:影片全景式表现了大历史、大背景、大事件、众多著名革命家和历史人物,对五四运动、《共产党宣言》翻译出版、“南陈北李”相约“开天辟地”、毛泽东在京沪湘的活动、京沪工人运动、成立人民出版社、共产国际帮助中共建党,以及国内外反动势力对革命活动的围剿等都有描写。

《1921》虽然概览了历史风云,但将建党这一宏大叙事尽可能地转化为微观的、人文的叙事。中国艺术研究院影视所副所长、研究员赵卫防提到,如影片的主线不再是风云际会的五四运动等,而是李达、王会悟夫妻筹备、组织中共一大的召开。全片也没有将叙事重点放在陈独秀、李大钊、毛泽东这些伟人身上,而是将之前不太被历史关注的李达、王会悟夫妻作为男女主角,通过人物关系带出历史伟人,试图以主角的常人化设定来取得叙事创新。“《1921》以此秉持生活化叙事、常人化视角,取得了同类题材的创新性。”

青春化展现历史人物

1921年,13位中共一大代表的平均年龄是28岁,正处在风华正茂、青春无畏的年纪。可以说,他们都是19世纪末到20世纪初的“90后”和“00后”,正是这样一群青年人在民族面临危机之时奋起反抗,书写了中华民族的辉煌篇章。《光明日报》文艺部执行主任邓凯说:“遵循历史的逻辑和人性的逻辑,把一批极富理想主义色彩的早期中国共产党人,从严谨的、极度简洁的历史教科书上请下来,用细腻、温暖、充满青春气息和人间烟火的镜头,还原了他们生动可感的立体形象。”

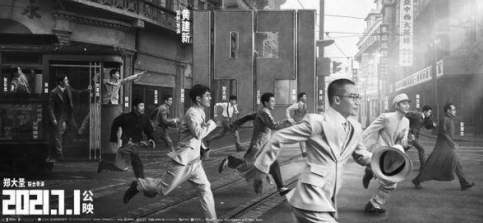

由此,《1921》从“青春”两个字着手,演绎1921年的“青春实力派”。

“整个银幕洋溢着浪漫的青春气息。”中国高校影视学会会长,北京电影学院党委副书记、副院长胡智峰如此形容自己的感受,电影集中刻画了一批20来岁的年轻人,最小的还不到20岁。“我们感受到他们对马克思主义和拯救中国的激情,对社会底层受苦受难人民的温情,以及他们凑在一起勾肩搭背的友情。这不是青春是什么?只有青春才洋溢着这么浓烈的各种情感,同时与拯救国家、拯救人类、拯救穷苦人的豪迈情感交织在一起。”

在演员方面,《1921》大量起用黄轩、倪妮、刘昊然、王俊凯等青年演员。在中国文联文艺评论中心主任、中国文艺评论家协会副主席兼秘书长徐粤春看来,这是当代“90后”向100年前“90后”集体致敬,反映出20世纪初“90后”的使命担当,为今天“90后”加深对中国共产党的认识、对社会主义制度的认识提供了范本和榜样。“这种青春化的表达,也是新时代群众路线的创新措施,是开展青少年革命传统教育的有效方式,让青少年更加清醒地认识了中国共产党为什么‘能’、马克思主义为什么‘行’、中国特色社会主义为什么‘好’的历史原因。”

写实写意交相辉映

既然是描写党史的电影,“大事不虚”是创作的第一原则。从这一点上来看,“《1921》坚持唯物史观这一根本方法把握这段历史,从历史发展规律和国际风云大势上认识和反映建党这一开天辟地的大事变,去挖掘史料、选用史料、分析史料、叙述史料,把中共一大成立及从上海石库门转战嘉兴南湖红船的场景进行生动再现。”徐粤春如此评价。

在现实主义的底色之上,也不乏浪漫主义的笔触。路侃提到,如在法国国庆日一场戏中,旅法的中国留学生与法国人民一起自由庆祝,同日在上海的毛泽东与法国人一起唱《马赛曲》,却遭到外国巡捕驱赶追打。毛泽东在奔跑中,脑海里浮现父亲曾经的追打,几组画面隐喻了半殖民地半封建制度下对人的压迫,并成为毛泽东坚定投身中国革命的有力衬托。

邓凯则对影片的很多细节念念不忘,比如李达坚持要把“百姓”改成“人民”;青年毛泽东两个奔跑的镜头;李达在天台上与对面小女孩的温情对视等等。“看似轻描淡写却极富表意功能,着墨不多却余韵悠长。”

“影片将历史、传记、政论、青春与侦探、黑帮、惊险等类型影片的多种元素整合在一起,呈现出思想的深刻、信仰的魅力与牺牲的悲壮、激情的感召,既感人肺腑,又震撼人心。”教育部“长江学者计划”特聘教授、北京大学艺术学院副院长李道新总结道,影片功力深厚、结构严谨、细节精彩、首尾呼应,具有一种诗史互鉴、家国天下的高远境界,是一部成功的、完整的电影艺术作品。