- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

《北京日报》舆论监督报道《公交专用道为何在双休日空荡荡》——

抓住民生痛点彰显党报影响力

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-22

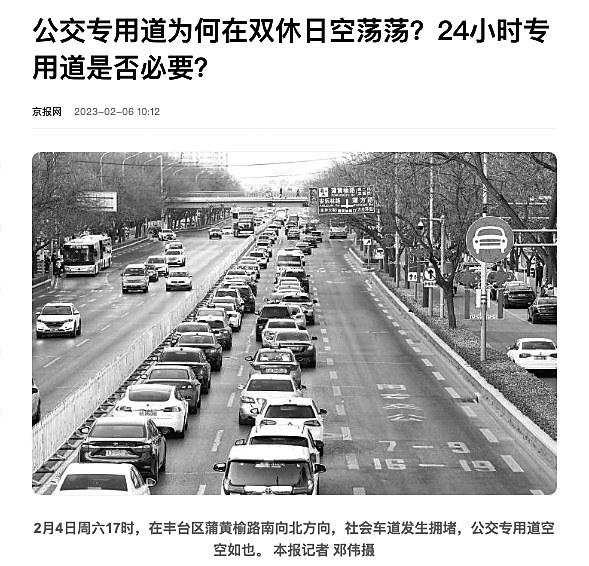

“每逢双休日,重点商圈、景区周边道路交通压力增长明显,进停车场的车辆能排出数百米。在这些热点地区,社会车道、公交专用道常见‘冰火两重天’的现象”……

2023年2月,《北京日报》的《城市观察》栏目推出舆论监督报道《公交专用道为何在双休日空荡荡》。随后,公安部推出优化城市公交专用道管理新措施,北京市先后对三批公交专用道进行优化调整。该作品也获第34届中国新闻奖舆论监督报道类三等奖。

小小公交道,连着大民生。在如今的新媒体环境下,传统媒体更要耕耘好主战场,在舆论监督报道领域,发出振聋发聩的声音,发挥不可替代的作用。

提出问题也要有解决之道

2023年春节过后,经历了疫情的北京城一切都在恢复正常,而由于疫情期间小客车出行需求旺盛,复工复产后路面上的拥堵状况愈演愈烈。对于路面交通管理,市民们的意见、抱怨也在累积。

舆论监督报道,很多时候要讲究“时机”,在问题、矛盾最突出的阶段,一针见血地直指症结,有可能获得民众认同,进而推动问题从根本上得以解决。我们认为,这是建言公交专用道管理优化的好时机。

有说服力的舆论监督报道,需要有说服力的“最强案例”,这就离不开细致的实地调查。我们迅速行动、分头探访。那个周末,恰逢元宵节。当其他人阖家团圆吃元宵时,我们却在数单位时间内公交通行量、车内载客量。

正月里的北京,天气还很冷,早上6点,天还没亮,我们就起床迎着风开始调查。晚高峰时段,在天坛、国贸、崇文门等地调查时,路边、天桥上一站就是半个钟头。想在专用道启用时间段内探访更多现场,我们“转场”几乎都是小跑着。

努力没有白费,我们找到了最有说服力的现场——建国门外大街,一段公交专用道开启时间内,15分钟只经过了一辆公交车,社会车道却看不见队尾;天坛东路北向南方向,公交专用道20分钟仅有6辆公交车经过,而相邻社会车道一直排着长龙……

为了进一步印证公交专用道周末“利用率低”,我们采访了相关线路公交车队,得到了更有力的“证据”:双休日与工作日客流高峰时段并不一样,双休日客流高峰一般在9时至16时之间,也就是说,专用道双休日启用时段并非公交客流高峰。

采访中,我们没有只停留在现象层面,而是继续深入调查,发出两个追问——“24小时启用专用道是否必要?”“取消公交道双休日限行难在哪?”一针见血地指出:关于“取消公交道双休日限行”的呼声已经持续多年。凭借这两个追问让相关部门意识到,这一问题不能沿用“拖字诀”,必须立行立改。

一篇成功的舆论监督报道,不应该只提出问题,还应该努力寻找解题之道。

对此,我们继续采访了国内其他大城市周末开放公交专用道的做法,并请交通行业权威专家介绍部分发达国家在公交专用道管理方面的相关经验,鲜明地提出“公交优先与开放专用道并不矛盾”的观点,为管理部门提供借鉴。

党报要耕耘好舆论监督主战场

这篇舆论监督报道刊发后,在社会上引起强烈反响。各大门户网站纷纷转载,在互联网上引发大讨论,许多网友留言支持优化调整公交专用道,并为公交专用道优化管理支招。各大央媒也纷纷转载,进一步扩大了传播范围。相关交通研究机构迅速跟进发布报告,论证优化公交专用道的可行性。

由于问题监督到位、提出的建议可行,相关管理部门闻过则喜。

2023年4月,公安部就推出优化城市公交专用道管理新措施,优化公交专用道专用时段,因地制宜允许部分车辆使用公交专用道。北京市对此更是高度重视,以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机,针对公交专用道的优化展开调查研究,仅用了不到4个月时间就出台了《北京公交专用道优化措施》,在一定程度上缓解了周末和节假日市民集中出行造成的交通压力,市民纷纷叫好。

这篇监督报道取得了实实在在的效果。截至目前,北京已先后对三批公交专用道进行优化调整,全市公交专用道基本在公休日和法定节假日对社会车辆放开。同时,全市公交专用道使用时间也已基本统一,避免车主混淆。

研究显示,新政施行后,社会车辆节假日出行更加顺畅,虽然公交车运行速度略有降低,但总体影响不大,整体道路的通行效率得到有效提升,其中北京三环路高峰时段小客车的运行速度提高了21%。

这篇舆论监督报道的成功再次说明,在如今的新媒体环境下,传统媒体更要耕耘好主战场,在舆论监督报道领域,发出振聋发聩的声音,发挥不可替代的作用。

敢于建言也要把握好时度效

近年来,在北京日报社采访部门、编辑部门精心经营下,《北京日报》的《城市观察》栏目推出了许多有分量的舆论监督报道,这篇《公交专用道为何在双休日空荡荡》正是其中一篇,彰显了党报影响力。

回顾此次采访过程,我们对舆论监督报道有几点思考——

一是要真正抓住民众生活中的痛点。对城市管理中不科学、不友好的现象,我们不能习以为常,更不能无视。作为记者,我们肩负着推动社会治理向前一步的责任。

二是既要敢于建言,也要把握好时度效。记者应站在解决问题的立场上,做不偏不倚的“观察者”和“讲述者”。这篇监督报道取得成效,也是政府倾听群众呼声、大兴调查研究之风的一个生动写照。

三是全媒体传播矩阵助力打造爆款。对于《城市观察》栏目的舆论监督稿件,《北京日报》在客户端、微博、微信等全平台推送,精心设计话题词,积极与网友互动,保持话题热度,进一步提升了传播力、影响力。

(作者均系北京日报城市新闻部记者)