- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

阅读为城市赋能

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-09-16

□本报记者 陈妙然

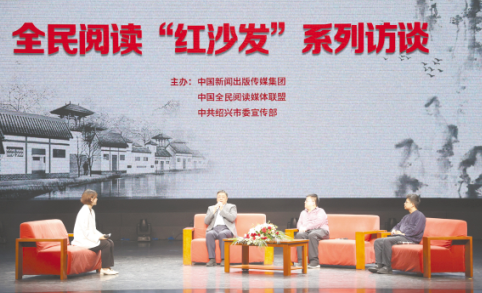

“红沙发”系列访谈现场。本报见习记者 刘振兴 摄

主题:深入推进全民阅读 激发城市阅读活力

嘉宾:中国新闻出版传媒集团总经理、

中国全民阅读媒体联盟常务副理事长李忠(左二)

浙江文学院院长程士庆(右二)

知名作家、茅盾新人奖得主马伯庸(右)

主持人:《中国新闻出版广电报》记者 陈妙然

9月9日,“书香中国万里行・绍兴站”暨2022年绍兴市全民阅读盛典启动仪式在浙江绍兴举行。活动现场,全民阅读“红沙发”系列访谈同步开启。中国新闻出版传媒集团总经理、中国全民阅读媒体联盟常务副理事长李忠,浙江文学院院长程士庆,知名作家、茅盾新人奖得主马伯庸围绕“深入推进全民阅读 激发城市阅读活力”这一主题展开了深入交流。

激发文化创造力和消费力

“从公元前490年到今天,2500多年的建城史,绍兴之所以成为今天的绍兴,首先是因为绍兴人爱读书、读好书、善读书,通过读书积淀了绍兴的历史文化底蕴,形成了绍兴人充沛的文化生产力、创造力和创新能力。”李忠说。

这几天,李忠在绍兴流连忘返。王羲之故居、鲁迅故里、蔡元培故居……在历史与现实中,他感受了这座城市浓浓的书香味。加之“书香中国万里行”已经走过了50多个城市和地区,聊起阅读对城市的意义,他颇有感触。

李忠认为,城市阅读在经济发展的转型期,可以以“文化+科技”赋能,形成文化创意产业,创造文化附加值和经济附加值。阅读对城市的另一重意义还在于让群众在精神文化生活方面获得更高质量的文化艺术作品的滋养,生活得更有滋有味,更有幸福感和获得感。

李忠将这两个方面总结为一句话:“城市阅读的意义,一方面是文化创造力,一方面是文化的鉴赏力和消费力。”

放眼浙江全省,阅读氛围都非常浓厚。“杭州通过支持实体书店,每年举办上千场全民阅读活动,构建书香杭州;宁波落户了全民阅读的重头戏――浙江书展;温州获评‘全民阅读示范城’。”程士庆介绍,浙江各地都形成了自己全民阅读的特色品牌。

城市与文学相互滋养

拥有着千年文脉的城市,同样滋养着作家的心灵。

“只要你上过学,上过语文课,绍兴一定是你绕不开的一座城市。我对绍兴其实是有一种看到家乡的感觉,不是籍贯的家乡,而是一种精神家园。”马伯庸认为,所有中国人与绍兴的渊源都非常深厚,“所以我有一种冲动,希望为绍兴写一点东西,所以在《古董局中局》里,我特别把绍兴作为一个故事场景,而且还在这里待了几天,尤其是八字桥,我特别喜欢,因为那个桥看上去有一种‘包浆’的气质,这种气质是新的仿古建筑代替不了的,它透出的历史的厚重感,很难用语言描述,但是你站在桥上就能够感受得到。”

在马伯庸的观察中,绍兴有很多地方都有这种气质。“整个城市一听名字就能联想到很多事情。”所以他认为,把绍兴作为文学的创作题材,是中国作家对精神家园的回归。

在鲁迅的家乡绍兴,自然要说到刚刚出炉的第八届鲁迅文学奖。程士庆说,本届鲁迅文学奖,浙江获得大丰收,“有3位浙江作家获奖,此外还有一部浙江的扶持作品,实际是‘3+1’。刚在茅盾故里桐乡揭晓的茅盾新人奖也有3位浙江作家获奖。”他说,这些都充分说明了目前浙江的文学创作欣欣向荣,“我这么概括:前辈作家宝刀不老,中青代作家实力强劲,青年作家后继有人”。

除了浙江文学院院长,程士庆还有一个重要的身份是浙江文学馆馆长。活动现场他透露了一个重要消息:浙江文学馆将于9月25日鲁迅先生诞辰日交付使用;明年的9月25日将正式开馆。届时,在浙江文学馆,周周有讲座,月月有活动,季季有展览。

程士庆表示,接下来,浙江文学院会针对浙江文学未来的行动发展目标制订新时代文学攀登计划,使浙江的当代文学创作不断走向繁荣。

筑就城市精神地标

如何推进城市阅读?李忠从3个层面进行了分享。

第一层面,党政领导干部要带头读书,读好书。李忠认为,一个城市要读好书,首先是领导干部带头读书,并要为人民群众提供阅读的硬件、软件。第二层面,要注重校园阅读和家庭阅读。“如果说领导干部是城市阅读推动的龙头,那么城市阅读的基础、重点则在于少年儿童。”李忠表示,加强校园阅读,建设书香校园是一个城市阅读文化建设的根基,同时不要忘了书香家庭的建设。没有书香气的家庭是培养不出一个有志气、有创造能力的少年儿童的。第三层面,需要各界形成合力,形成一种文化氛围。李忠此行专门来到绍兴传媒集团,了解到旗下媒体常年开设专门的阅读栏目,进行全民阅读推广。由此他认为,阅读本来是一件私人的事情,但是它需要形成一种文化氛围,只有这样,城市阅读才会越读越有味,越来越好。

深入推进全民阅读,同样需要每个人阅读力的提升。

关于阅读,马伯庸有自己的方法和体会。“我很喜欢旅游,经常坐长途飞机、长途汽车,在途中我喜欢看书。我看书速度特别快,大概三四个小时一本很薄的书就看完了,但看完了这本书我还要背着,很重很麻烦。有了电子阅读器之后,旅途看书更加便捷,所以我买了很多阅读器,包括现在手机上也有很多阅读软件。实际上我的阅读量要比10年之前更多更广,相信很多人也是这样。”

在马伯庸看来,不必执着于读书的形式,也不要执着于读书的平台:“我们读书是读书的内涵,读它的内容,而不是它的载体。所以无论是实体阅读,还是电子阅读,都是阅读的一部分,只要能从中得到好处,得到感悟,就是一个好的阅读。”

对于数字化时代的阅读,李忠同样认为开卷有益就可以,不要太拘泥于形式。但对于青少年阅读,李忠提出了自己的建议。他认为,青少年时期的阅读首先摆在第一位的是要读纸质书,由此才能系统深刻地形成自己的知识体系、能力体系和价值观体系。随着年龄的增长,当一个人的鉴别力、自控力提高了之后,就可以通过新媒体浏览、阅读、分享,在“专”的基础上求“博”,从“博”的基础上再回到“专”。

程士庆则从供给侧角度提出了建议,他说:“希望作家能够创作出更多、更好的符合读者需求的作品。”他认为,读者需求可以分为两大类,第一类是需要知识的滋养;第二类是现实主义作品。“读者需要通过阅读得到情感的抚慰,和对生活的解读。”