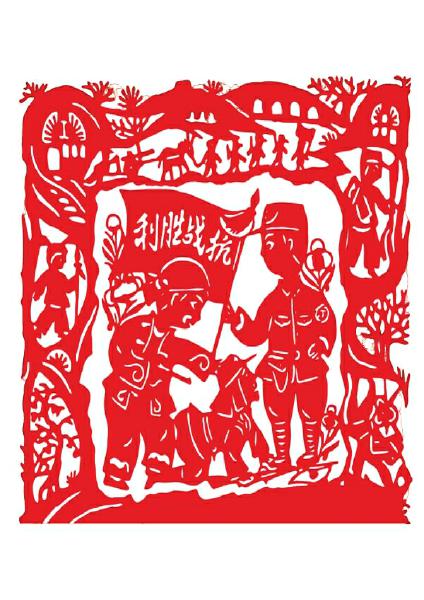

我们的抗战

作者:谭梓健

“谭家女儿真英豪,不系明珠系宝刀!”在广州的老居民楼里,93岁的爷爷曾多次自豪地说起这番话。

而在远处的乡间里,两座连体别墅“性如别墅”与“六也居庐”默然伫立。风雨剥蚀了雕花的石柱,时光模糊了墙上的彩绘,唯那楼额“六也”二字,如嵌在岁月深处的烙印,清晰如昨。

楼主人谭华强,少时远渡重洋赴美,半工半读学习建筑学。上世纪20年代,他追随孙中山先生回国宣传革命理念。1929年亲自绘图监工,一砖一瓦垒起这中西合璧的碉楼。楼名“六也”,取自孙中山先生的“忠孝仁爱信义”。他心念“天下为公”,为新村取名“大同里”,其志灼然。

1937年,卢沟桥的炮声撕裂了神州。身在美国的谭华强闻讯,如遭重击。他深知,远隔重洋的呐喊,唯有化为切实的支援。他毅然抛下赖以生存的工作,将全部心力投入抗战筹款。纽约的唐人街,各大侨团的会场,成了他新的战场。他站在讲台上,声嘶力竭地控诉日寇暴行,讲述故土的苦难;他奔走于华人商铺、洗衣作坊之间,捧着捐款箱,恳请同胞们“有钱出钱,有力出力”。每一分募得的款项,都凝结着侨胞的血汗和赤子之心,化作同胞们抗日的枪炮和药品。

当他得知两个女儿自广州执信女中辍学,返乡加入抗日先锋队,写下家书辗转至家乡,素笺上是父亲滚烫的墨迹:“谭家女儿真英豪,不系明珠系宝刀!”女儿们抚信垂泪,那“宝刀”二字,坚定了她们加入中国共产党、抵御日寇的勇气。

1938年,他托归国的堂兄捎回三支仿真玩具手枪,分赠膝下三子。铁铸的冰凉握在幼子掌心,父亲的心意如雷贯耳——一定要赶走日寇,保家卫国!

1941年,太平洋战争爆发,美国经济萧条,谭华强失业,还尽绵力,捐给航空救国会美金25元。1943年除夕,万家灯火映不亮游子愁肠。谭华强独倚异国寒窗,听闻日寇铁蹄已至家乡,不由得悲泪长流,猝然倒下,再未醒来,年仅48岁,只留下年幼的四女儿在美国生活。

他的妻子黄玉銮强忍悲伤擎起了丈夫的遗志。她走进妇女抗敌同志会,步履踏遍乡间,劝募钱粮,缝制寒衣,将滚烫的炒米饼送至新鹤地区抗日前线将士手中。当二女儿潜伏于花县新华市(今广州花都)任地下交通站站长,黄玉銮为她做掩护。四女儿在美国得知二姐参加地下工作,即使自身只是洗盘子工人,但坚持每月都寄一笔钱到家中,用于购药品、置文具,为抗日将士制衣衫。

新中国成立后,黄玉銮的子女们在全国各地投身新中国建设,有成为小学老师的、有做妇女解放工作的、有任高校教师的、有留守家乡清匪反霸的……

碉楼静默,它曾庇护一个家族的炊烟,也曾藏匿抗敌的星火,更托举起新中国的朝霞。谭华强未能亲见,但他当年镌刻的“六也”家训,早已融进家族血脉里,指引着子孙后代,在民族存亡的关头,以各自的方式,将忠魂义胆,深深楔入了这片饱经沧桑却永不屈服的土地。碉楼不语,它只是这赤诚家国情怀最恒久、最坚实的见证者,默默诉说着一个小家如何将自身的命运,毫无保留地熔铸于民族独立与解放的磅礴铁流之中。

(作者为广东省江门市作家协会会员)

本版图片均为资料图片